07.04

『ハラスメントは連鎖する 「しつけ」「教育」という呪縛』と、痛みに忍耐することと引き換えの天国という地獄

テロリズムの語源はフランス語のterreur(テルール)で、terreur は「恐怖政治」と訳される。

恐怖政治とは、フランス革命を指導したマクシミリアン・ロベスピエールを中心とする政治結社ジャコバン派が行った統治のことで、ジャコバン派は、国民公会で左の席に座ったことから左翼の語源にもなった。

ロベスピエールは、普通選挙や法の下の平等、人権の擁護者で、現代民主主義の先駆者でもあるが、「徳なくして恐怖は罪であり、恐怖なくして徳は無力である」と説いてテロを擁護し、反対派は反革命分子として次々にギロチンにかけるなどして処刑した。

亡命貴族や反革命分子から没収した土地を無償で農民に分け与えるなどして、小市民や労働者からは「清廉潔白な人」と称された。

「史上初のテロリスト」とも呼ばれるロベスピエールは、キリスト教を否定し、神に代わる「最高存在」をフランス革命のシンボルとして神格化したが、それは、崇拝した啓蒙思想家ジャン=ジャック・ルソーが社会契約説と人民主権を主張した『社会契約論』を、英雄崇拝の方法として用いたものだった。

ルソーは『社会契約論』で「市民宗教」という概念を提起し、人民の習俗が維持するためには監察官を用意することで、社会契約や法の絶対性を教義とする市民宗教をもって教育し、共同体を維持するのが理想とした。

「市民的宗教について」の章では、政治の問題は、すなわち道徳、つまり宗教の問題につながるとし、市民宗教は、市民の義務の精神的根源となって義務を強制する法以上の力をもつとした。

キリスト教については「隷属と依存しか説かない」と述べ、「真のキリスト教徒の社会とは、もはや人間の社会ではない」と述べている。

さらに言うならば、このように仮定された社会は、言うところのない完全さをもちながらも、最も強力な社会でも、最も永続しうる社会でもない。あまりに完全であるために、それは紐帯を欠くであろう。この社会を破壊に至らしめる欠陥は、まさに完全さそのものにあるであろう。

各人はその義務を果たし、人民は法律に従い、首長たちは公正、穏健であり、施政官たちは清廉潔白で、兵士たちは死を恐れないであろう。そこには虚栄も奢侈もないであろう。これらはすべてきわめてよいことだ。だが先を見よう。

(中略)

この社会が平穏で、調和が保たれるためには、全市民が例外なく、ひとしく善良なキリスト教徒でなければならないであろう。しかし、不孝にして野心家や偽善者が一人でもいるとすると、たとえば、カティリナやクロムウェルのような人物がいるとすると、この人物が敬虔な同法市民を苦もなく制してしまうことは、火を見るよりも明らかである。キリスト教の愛の精神は、隣人に悪意をいただくことを容易に許さない。その人物がなんらかの奸計によって同胞市民を欺き、公共の権力の一部を手にいれる策を見つけることでもあれば、たちまちのうちに、高位に任ぜられた人間となる。神は人々が彼を尊敬することを望む。そこでたちまち権力が生まれる。神は人々が権力に服従することを望む。この権力の受託者は、それを濫用するだろうか。濫用したとすれば、それは神がわが子たちを罰する鞭ということになる。人々は簒奪者を追放することにためらいを感じる。そのためには公共の安寧を乱し、暴力をもちい、血を流さなければならない。こういったことはすべてキリスト教徒の温和な心と調和しがたい。そして、結局のところ、自由であろうと隷属していようと、この苦悩の谷間ではないほどの意味があろうか。重要なことは天国に行くことである。忍耐はそのための、もう一つの手段にすぎないのである。(『世界の名著 30 ルソー』、p.352-353)

「すべての人は、上に立つ権威に従うべきである。なぜなら、神によらない権威はなく、おおよそ存在している権威は、すべて神によって立てられたものだからである」というように、キリスト教の神は人びとが権力に服従することを望むが、権力の受託者が権力を濫用しないとは限らない。

受託者が権力を濫用するとそれに従う者は苦痛を受けるが、権力の受託者を排除するための暴力は、しかしキリスト教では罪にあたる。

罪を犯さないためには苦痛を受けるほかないが、その苦痛に忍耐すれば、「天国に行く」というキリスト者にとってもっとも重要な願いがきかれる。

天国という、なにやら想像もつかないとんでもない「よいもの」と引き換えの、現在を生きるための権力者からの「痛み」に、神のことばという威厳をもって意味を与えたのがキリスト教である。

天国と引き換えの暴力への忍耐という、廉潔性からもたらされる残虐性。

その相容れないふたつの性質の同居は、たとえば、ユダヤ人かもしれなかった父から折檻されて育ったアドルフ・ヒトラーが、法律(ニュルンベルク法)を定めてまでユダヤ人の絶滅政策を遂行し、自身の過去を「訂正」したことを思わせる。

あるいは、その絶滅政策で最大の犠牲者を出したアウシュヴィッツ強制収容所の所長で、収容所の建設からガスによる大量虐殺の方法の開発、執行の任にあたった当の責任者ルドルフ・ヘスがその手記で、自身やアウシュヴィッツ司令官は、「はっきりした義務感の持ち主」で「不当な仕打ちには我慢できないある種の正義感さえそなえ」、「心をもつ一人の人間」であり「悪人ではなかった」と訴えていたことを思わせる。

キリスト教的痛みにたいする忍耐の意味づけと美化は、権力の濫用を自覚しない受託者によって一般人にも及び、キリスト者以外をも苦しめる。

ハラスメントである。

『ハラスメントは連鎖する 「しつけ」「教育」という呪縛』では、ハラスメントを実現するメッセージは、最低限ふたつの命令からなるといっている。

一つ目は次の形式のどちらかになっている。

「これをすると、おまえを罰する」

「これをしないと、おまえを罰する」

これに対して、二つ目の命令は普通、言語以外の方法で伝達されるが、無理にことばにすると、

「これは罰ではないのだよ」

「わたしがおまえを罰するような意地悪な人間だと思っているんじゃないだろうね」

「これをお前に許さないのは、お前を愛するからこそだ」

などなど、といったものになる。

具体例を挙げよう。たとえばここに親と子がいるとしよう。一日中子供と付き合い、夜も遅くなって、親が子供にうんざりしている。このとき親が、

「お前は疲れているんだから、もう寝なさい」

と言うとする。

このような子どもに対する発言は、よくあることで、何気ないものに見えるが、実のところ、危険な意味を含んでいる。なぜなら、言葉そのものは、

「私はお前をあいしているから、その体を気遣っている」

ということを示しているが、同時に、

「おまえにはもううんざりだ。うせろ」

という本当は抱いている感情を、否定する意図が含まれているからである。つまり、

「わたしがおまえを厄介者扱いするような、そんな意地悪な人間だと思っているんじゃないだろうね」

という二つ目の命令がこっそり与えられているのだ。

針は危険ではあるが役に立つ。しかし、真綿に包まれた針は、恐ろしく危険なばかりであって、役には立たない。

この真綿に包まれた針を受け取った子供はどう反応するだろうか。もしも子供が、「針」を正しく認識したならば、

「親が自分を愛していない上に、自分を騙そうとしている」

ということを認めねばならない。これは小さな子供にとって、とても恐ろしいことであり、とうてい受け入れられない。

そこで子供は針の入った真綿を、無害な真綿だと思い込むことにする。針がチクチクしても、その痛みは感じないようにして。

子供は、親の欺瞞を認めるかわりに、本当は疲れを感じていないのに、自分がつかれていることを受け入れる。疲れを感じていない、という自分の感覚が間違っているのであり、親の言うように、本当は疲れているはずだ、そういえばなんだか体がだるい、と思い込む。

このとき子供は、親の欺瞞に加担して、自分自身を騙している。生き延びるために子供は、他者からのメッセージのみならず、自分自身の内的メッセージをも誤って識別するように仕向けられることになる。生き物にとって、自分自身の感覚こそは、自分の世界を生き抜くための必要不可欠の羅針盤だというのに。

この羅針盤を自ら破壊した子供は、鉛色の空の下の荒海を、漂流し始めることになる。(p.23-25)

上記の、「親」を「牧師」、「子供」を「信仰者」に置き換えてみる。

ひとつ目の「これをする/しないと、おまえを罰する」という命令は、「天国にいくために忍耐をしないのは罪である」「神の御心を成さない者は地獄へ落ちる」などという「神のことば」である。

ふたつ目の「わたしがおまえを厄介者扱いするような、そんな意地悪な人間だと思っているんじゃないだろうね」というこっそり与えられる命令は、牧師が「神の代理人」「天命を受けた世界の中心」を自称して自身を疑うことに罪悪感を抱かせることである。

神のことばは「愛」であり、平素よりその神のことばに「子どものように従順に」従うよう牧師から命令されている信仰者にとって、上記の子どものように、「牧師が信仰者を愛していないうえに、信仰者を騙そうとしている」と認めることは、「救い」を失うことであり、天国に行かれなくなることである。

それはとても恐ろしく、とうてい受け入れがたいことであるため、「子どものように従順な」信仰者は、針の入った神のことばを、純粋な愛だと思い込むことにする。

針が刺してチクチクしても、それは「自身に罪があるからだ」という牧師の命令に従って「罪」を「悔い改め」、牧師の欺瞞を認めるかわりに、本当は罪など犯していないのに、罪を犯したとを受け入れるようになる。

罪を犯したつもりはない、という自分の感覚が間違っているのであり、牧師がいうように、自分はほんとうは罪を犯しているはずなのだ、というふうに。そういえば、異性と恋をすることは罪なのに、牧師の教えに感動したあまり、異性の友人に伝えたことがある。神はあれを罪だとお考えなのだ。神は私を救いに導いてくださったのに、神の心情を察せず罪を犯した私は、ああ、なんと愚かな者なのか、と。

このとき信仰者は、牧師の欺瞞に加担して、自分自身を騙している。

天国に入ることを求めるあまり、いまこの現世で生きるために必要不可欠な羅針盤である自分自身の感覚を破壊している。

そういうときに牧師が命令に従わない信仰者をひとりつかまえ、波長が悪いなどと因縁をつけて皆の前であれこれと尋問して反抗心を奪う。あるいは牧師の暗殺を企てているなどといってその人の私物を漁り、自尊心を奪う。それでも命令に従わなければ、乗っ取りをはたらく工作員だというレッテルを貼って評価を貶め、教会から追いだす。

そんな牧師の奇行を目の当たりした「従順な子どものような」信仰者は、明日は我が身と恐怖に怯える。牧師の顔色をうかがい、牧師の機嫌を損ねないよう、牧師に許可されたことしかできなくなる。

「清廉潔白な人」ロベスピエールが、法の下の平等や人権を擁護しながら恐怖政治を行ったという欺瞞は、「人はすべて神の子」「神を愛せば救われる」という教えに従って、その教えに従わない者を攻撃・虐殺するキリスト教の欺瞞とおなじである。

「カルト」とは、元来、儀礼・祭祀の意味を表す宗教用語で、否定的・批判的なニュアンスはもたなかったが、現在のような、反社会的で異常めいたイメージは、つまり、天国をダシに痛みに意味をもたせて信仰心を搾取した、キリスト者のハラスメントの累積ではなかろうか。

また、ハラスメントにかかっている人の典型な状態は、「評価的視点に翻弄さえること」であると同書はいう。

このときひとは、「謂われなき劣等感」を押しつけられた上で「劣等感に気づかないように設定した自己像」を守ろうとする。

我々はこの状態を「呪縛された状態」と呼んでいる。

自己像を守るための典型的な手段は、自分が幸せだと思いこむことであり、この思いこみに成功している限りは劣等感の原因を認識することができず、頑張り続けることになる。思いこみが破綻しても、屈辱を感じるのみで、劣等感が自分には原因のない理不尽なものだということには思い至らない。

(中略)

その瞬間瞬間に感じたものを自分とするのではなく、自分が設定した自己のイメージを自分とすることがパッケージ化である。情動を感じる「今」こそが「本来の自分」であり、パッケージ化は「自分に対する裏切り」と等価である。

パッケージ化は、自発的に起こるものではない。他者によって情動反応を咎められた結果、本来の自分を受け入れることができなくなり、その代わりに設定されたものである。パッケージは評価の対象として作られる。

(中略)

自分が過去にしたことや自分が想像することを固定化して、それが自分の人格を代表するものだと思ってしまうことがパッケージ化である。「自分は明るい人間だ」「自分は善人だ」といったものもパッケージ化の一種に過ぎない。

あらゆる場面で、固定化したパッケージを振り回せば、何をするにしても、評価基準に照らし合わせてよいか悪いかを決めればよい。自分の行為が、パッケージの維持に関わるかどうかだけが問題になる。

どんなもめごとを起こした場合でも、責任を感じずに済む。たとえ他者の自律性をどんなに踏みにじる行為をしたとしてもれいがいではない。パッケージ通りに行動をするだけなので、自分になにかを決めたようには感じない。(p.173-176)

本来の自分を裏切った人は、当然のように他人をも裏切る。

自分は自分を裏切ることで忍耐してこの幸せを手に入れているのに、他人が裏切りも忍耐もなく幸せになってよいものか。いや、よくない。それは不公平だ。したがって、他人も自分同様、自分自身を裏切るべき、という無意識の瞬時における素早い計算の結果もたらされるのが他者へのレッテル貼りであり、「あの人はああいう人間だ」と勝手に決めつけ、そのパッケージを前提に働きかけることで、相手の本人像を操作する。

暴力をふるう人は鼻がきき、支配しやすい人を見抜く力に長けているが、神のことばやその代理人、神そのものの真贋は、じっさいのところだれにもわからない。

パッケージ化を神の代理人が行って罪人と定め、信仰者がそれを受け入れたなら、自称神の代理人は、神の名において、信仰者の資源を湯水のごとく搾取することが可能になる。

ハラッサーとは、自分のパッケージを守ることに行動が特化された状態であり、舞台上のパッケージを自分と同一視している。そして、パッケージを他人に強制することによって、自分の舞台裏をその相手に押し付ける。

他人にパッケージを押し付けるためには、罪悪感を覚えさせればいい。罪悪感とは、外的規範に従わないことに対する後ろめたさである。罪悪感を喚起されたハラスメント被害者は、インターフェイスと魂の間の接続を切り、外的規範に従おうとする。久尾いう相手には、容易にパッケージを押し付けることができる。

ハラスメント被害者がパッケージを押し付けられ、ハラッサーがこなすべき舞台裏を代わりに担わざるを得なくなった状態が、ハラッシーである。

罪悪感を抱きやすいのは、もめごとのない友好的な関係を好み、自分が善人だと思っている人間だ。外的規範に対して自分が劣った存在だと感じており、周囲に何かもめごとがあっただけで、自分に責任があると思ってしまう。

また、罪悪感を抱きやすい人間は、理解不能なことに遭遇すると、自分の理解能力に疑問を感じてしまい、他人の主張を批判できない。

ハラッサーの手法とは、この傾向を利用してハラスメント被害者に罪悪感を覚えさせ、自分に都合のいい外的違反を押し付けることである。相手の情動反応を否定し、外的規範を強制する。

そのことが顕著に表れる特徴的な振る舞いは以下のようなものである。

・意味不明なことを自信を持ってやってみせる。

・意味不明なことを自信を持って言う。

・勢いよくまくしたてる。

・理不尽に怒ってみせる。

・困ってみせる。

・自分を憐れむ。

・レッテル貼りをする。

・もっともらしく理念を語る。

・自分の関わっていることだけが唯一の良いことだと主張する。(p.194-196)

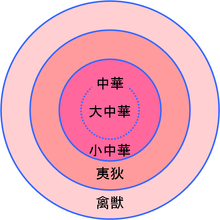

見てのとおり、これらは中華思想の持ち主の特徴的な行動でもある。

「天命を受けた世界の中心」を自称することや、中華以外の民族を蛮族とみなすこと、「再教育」など、そこからもたらされる非人道的な行為の数々は、つまりは、自他のパッケージ化によるハラスメントなのであり、個人や団体、組織規模の大小、国籍を問わず、考えを同じくしている人の振る舞いが中国共産党のそれに似てくるのは道理である。

頼りにしていた親や先生、会社や権力者の正しいと思い込んでいた振る舞いが、じつは愛や正義ではなく、本人の欲望による暴力であると認めることは、ひどくショックで、このうえなく傷つくことである。

かつてわたしは、暴力をふるう人とながく公私を共有していたことがあるが、苦痛を感じながらもそこから離れられることが難しかったのは、自分を裏切っていたからだといまならわかる。

もう死ぬしかないのだろうと思っていたとき、しかし変革は起こり、それは、子どものころに没頭し、しかし自らの手で捨てた創作的たのしみを、もう一度、自分のなかに取り戻しはじめたときだった。

そうなりたいと願いながら、とてもほんとうになるとは思っていなかったがけれど、でもほんとうに出版社から声がかかって、わたしの書いた小説は本になった。

思うように売れず、出版社につめたくされてそれきりになったにせよ、あのとき、あの変革が起こらなければ、わたしは、別れ話に激高して包丁をもって追いかけてくる彼に殺されるか、または、彼に暴力を振るわせてしまった罪悪感のあまり、自殺していたにちがいない。

天使、エンジェルとはそもそもメッセンジャーという意味である。自分自身の感覚を信じることを認めてくれ、自分の行動を知る上で重要な役割を果たしてくれるひとこそ、天使という呼び名にふさわしい。

天使はエンターテインメント的であるが、操舵手は天使から切り離されてしまうとハラスメント的になってしまう。学習とは内部的な視点で行われる。このことを見過ごすと、容易にハラスメントになる。

呪縛から脱出するためには天使を見つけることが必要である。

では、呪縛されている人間が助けを必要としている時、どうすればいいのだろうか。他人の天使になれるだろうか。他人の天使になることは、エンターテインメントすることであり、自称できることではない。自分から「天使になる」ことはあり得ず、天使かどうかは受け手が決める。

(中略)

天使の自称は、しばしば、自分が呪縛から脱していないことを誤魔化すために行われる。自分が他人を救うことができると思いこむことで、ハラスメントにかかっていないことを自分に証明しようとするのである。(p.264-265)

天使が自称できないように、神の代理人もまた自称できず、痛みへの忍耐と引き換えの天国は、すなわち地獄である。

ついた傷を見ないふりをして認識しないことは、傷ついていないこととはまるでちがい、自分を傷つけることを許しつづけること自傷行為で、場合によっては命を奪う。

しかし、自分を殺していい人など、自分を含めてどこにもいない。

傷をみつめ、傷つけることにNOを示し、傷つけつづける人から離れてみれば、不思議と共感し、支えてくれる人と出会うもので、そういう出会いが生きるちからとなり、いま生きている自分は、生かされてきた自分であることを知る。

■参考書籍

安冨歩・本條 晴一郎著『ハラスメントは連鎖する 「しつけ」「教育」という呪縛』光文社、2007年

ジャンジャックルソー著、平岡昇編集『世界の名著〈第30〉ルソー』中央公論社、1966年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。