09.05

『ユダヤ人の起源 歴史はどのように創作されたか』とユダヤ人を自称する人たち、選ばれた捨て駒

中国とその関係者の衰退が進んでいる。

中国は、ディープステートによって意図的に作られた国であり、ディープステートとは大まかにいえば「被害者面をして世界中で加害して回るユダヤ人」のことである。

中国が人工ディープステート国家として顕著であるというだけで、ディープステート的であることは国籍や宗教に限ったことではなく、なに人であってもなに教徒であっても中国共産党的思想はディープステート的思想である。

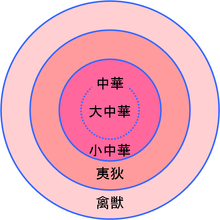

その典型が、「天命を受けた世界の中心者たる天子がトップに君臨して世界を支配する」という華夷秩序で、その天子を理解しない者や民族は蛮族であり動物に等しいのだから殺してよいという狂った考えから、中国共産党はオンデマンドの臓器移植のための臓器収奪を行ってきた。

水害が続く中国では、水死者からも角膜を収奪していると疑われているが、歴史的な臓器収奪の関係者が逮捕されたり、引退がほのめかされたりと、水面下で激しい動きがあることが日々のニュースから感じられる。

国や宗教だけでその人の性質を決めつけるのはナンセンスであり、例外が細かに複雑に存在することは前提として、理解しやすくおおまかに事柄をとらえるなら、ディープステート的思想と親和性が高いとみえる華夷秩序はユダヤ教に起因する。

ではユダヤ人とはなにかというと、これまたわかりにくいから困ってしまう。

ユダヤ教の信者(宗教集団)またはユダヤ教信者を親に持つ者によって構成される宗教信者のこと。原義は狭義のイスラエル民族のみを指したが、7世紀にカバール民族(ハザール王国の民族(イスラエル民族と種族の異なる民族))がユダヤ教に改教して加わり、同一種族(血族)の意味は無くなった為、ユダヤ教徒と言う呼び名が正しい。(Wikipedia)

というように、もとは古代ヘブライ人である『聖書』におけるアブラハム、イサク、ヤコブを先祖とするおもにセム系の言語を用いる民族のみを指していたようが、7世紀、カバール民族という血縁も言語も共有しない民族がユダヤ人を名乗ったたことがその定義を難しくさせたようだ。

ならば、カバール民族が混入する7世紀までは、純粋に、単純に、古代イスラエル民族のみで形成されていたのだろうと想像するのが自然だが、『ユダヤ人の起源 歴史はどのように創作されたか』を読むと、そうとも思えなくなる。

むしろ、歴史的に長く世界を揺るがしてきたユダヤ人というのは、不遇と不運に見舞われるも信念を貫いた孤高の民ではなく、たしかにそういうユダヤ人がいた一方で、大部分が捏造および創作され、その後ユダヤ人であると自称する「自称ユダヤ人」たちによって連綿と存在し膨張を続けてきた、巨大な虚像のように思えてくる。

ユダヤ史の「専門家」たちはこれまで、一見意外性があるかもしれないが、にもかかわらず根本的といえるくらいのいくつかの問いと向かい合わずにきた。彼らに代わってそれらの問いと対峙することはおそらく無意味ではあるまい。たとえば次のような問いである。本当にユダヤ人は、他のすべての「民々」がまざりあい、そして姿を消していったこの数千年間に、その存在をつづけてきたのだろうか。確かに強い印象を与える神学的書物にちがいないが、各部分がいつ書かれ、編纂されたかさえ真に分かっていない聖書が、ひとつのネイションの誕生を記述した信頼できる歴史書となったのはなぜであり、またどのようにしてなのか。ユダのハスモン朝王国はもろもろの臣民が同じ言語を話していたわけではなく、むしろそのほとんどが読み書きもできなかったというのに、この王国はどの程度まで、“ネイション=国家”を形成しえていたのか。ユダの住民は神殿の破壊後、本当に追放されたのだろうか、あるいはこの場合、キリスト教の神話の影響が――もちろん偶然のことではないが――ユダヤ人の伝承にはね返ったものではないだろうか。さらには、もしユダヤの民の追放が存在しなかったとすれば、現地の住民にはいったい何が起こったのだろうか。また思いもかけぬ数々の場所で、歴史の舞台に登場した数百万のユダヤ人とはいったい誰なのだろうか。(p.70-71)

ユダヤ教だけでなくキリスト教でもイスラム教でも、熱心な、あるいは正統と呼ばれる宗派では聖書は改ざんされたことがないということ信じているという。

しかし、世の中に悪がはびこっていることを前提に、その悪が歴史的にくり返され、いまだにけりをつけられずにいるというのに、ほとんどの人が読み書きできない時代に、いつどこでだれが編纂したのかかも明らかでない聖書だけは一度も改ざんされずに神から守られてきたというのは、ちょっと非現実的で、それを事実だとするのは彼らにとってだけ都合がよいことだ。

たとえばイザヤ書の11章6節、「おおかみは小羊と共にやどり、ひょうは子やぎと共に伏し、子牛、若じし、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、」の「おおかみ」は、もとは「獅子」だったといわれ、その小さな違いから見せられる聖書が示す世界観は、改ざんされていないと信じる人ほど大きくなるはずだが、当然ありうる可能性について考えようともしないのは、熱心な信仰心というより思考停止というのが適切だ。

シオニズム史観という厚いプリズムを乗り越えて、新しいユダヤ人の歴史を書くのは容易なことではない、プリズムを通る際に分解される光線は、つねに強い自主族中心主義的な色合いを帯びざるをえない。読者は次のことをよく承知していてもらわないといけない。この試論で筆者の説こうとしているのは、いかにもユダヤ人は、世界のさまざまな地域に現れ根づいて、大きな宗教共同体を形成してきたけれども、だからといって同じ起源を共有し、たえざる追放と放浪のあいだに移動しつづけてきた、特異で単一の種族なのではない、という主張なのだ。小論で試みるのは、出来事の年代記ではなく、むしろ聞き慣れた歴史研究の言説への批判である。そのため、通説にとって代わりうる物語を提示することもあろう(p.73-74)

何世紀にもわたって、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教という一神教を信じる人たちにとって、聖書が心のより所だったのは確かだと思う。

新旧への認識の差やそれに伴う争いがあるにせよ、世界に聖書をより所とする人が多い以上、そして世界を操るディープステートがユダヤ思想に基づく以上、世界で起こる様々な出来事が聖書的ストーリーで進んでいるのも当然のことだ。

もちろん心のより所が聖書であることには否定される要素はない。

言葉は人を強くするのだし、目から耳からそれを自身に摂りこむことは、生きていくうえで重要で必要なことだと思う。

とはいえ、だからといって聖書が一切の改ざんもなく歴史的に悪の手から守られてきた神々しい何かであるというのはあまりにも飛躍しすぎで、思い込みが激しい。

問題は、たしかに多くの人を強くするその出自不明で明快ではないなにかを、自身が理解していることを誇りに思うこと自体ではなく、理解が足りない他人を蔑視する態度、すなわち華夷秩序に通じる歪んだ優越感にあるのだ。

聖書は、世俗的文化的な与件や構成要素はまったくさまざまなのに、じっさいはもはや信じていない宗教的信仰のせいで周囲から憎悪されてきた男女が、共通の出自をもつことを示す「種族」のマーカーとしての役割を主に果たしてきた。聖書は、古代の「ネイション」――その存在は、移動を強いられたのち、すべてを一新する急速な近代という迷宮に迷いこんだ人々の過去意識のなかでは、ほとんど天地創造と同じくらい古くまでさかのぼるのだが――の表象を内面化するための基礎であった。聖書という居心地のよいアイデンティティの故郷は、奇跡的な伝説というその性格にもかかわらず、またおそらくはその性格のゆえに、重苦しく窮屈きわまる現在が与えてくれない。長期的でほとんど永遠の帰属感をこれらの人々に提供するのに成功したのだった。

それゆえに、旧約聖書は世俗的な書物へと変容した。この本はこどもたちに「遠い祖先」がどんな風だったかを教え、大人たちといえば、とるものとりあえず、この本を手に植民地化戦争や主権獲得戦争へと遺産で出発したのであった。(p.263-264)

移動を強いられたのち、すべてを一新する迷宮に迷い込んだ人にとって、それは天地創造に等しいインパクトをもつ。

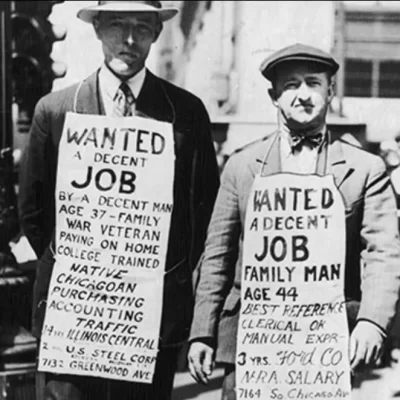

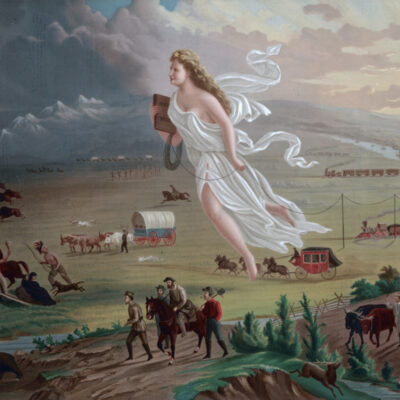

エジプトで迫害を受け、とるものもとりあえず命からがら逃げてきた古代ヘブライ人のように、「強制的な移動とすべてを一新する必要」に迫られる人すなわち移民は、その後の歴史でも多く発生し、アメリカがキリスト教国であることもよく理解できる。

「強制的な移動とすべてを一新する必要」に迫られた人にとって、自身の「天地創造」は、それが能動的にもたらされたものであれ受動的にもたらされたものであれ強烈な苦難をもたらすものであるが、その現実が神から選ばれた民と共通の出自をもつ者に用意された選ばれた現実である、と錯覚させる役割を担ってきたのが聖書である。

そのドラマチックな錯覚のために聖書が使われるようになったのも、著者のサンドによれば19世紀後半になってから、原シオニスト的な歴史記述が飛躍したのと同時期のことである。(p.263)

ユダヤ人の特別視は、ユダヤ人が国家をもつ単一の種族であると考える人々が、聖書を神学書ではなく信頼のおける歴史書として読もうと企てた時期から現在に至る百数十年のあいだの、いわば宗教界の「流行」なのである。

自身をユダヤ民族と出自を共有する同族と思い込ませるこのドラマチックな錯覚は、主権争いや植民地戦争に出向く大人が奴隷にしたい人たちに絶大な効果を発揮したはずだ。

自分は神に選ばれし奴隷だと奴隷自らがそう考えてくれることほど、奴隷からの搾取で成り立つ支配者の権力や資産の維持を支えるものはないのだから。

19世紀後半以降のキリスト教国による世界の植民地化が、あれほど拡大したことの一因は、「天地創造」に迫られた自身と、過去のユダヤ民族とを同種と信じ込むドラマチックな錯覚の広がりの結果だといえる。

敗戦を経験させられた日本では、「天地創造」のために日本人がユダヤ人と同種であるというドラマチックな錯覚をさせる役割を宗教団体が担ったのだろう。

「日ユ同祖論」は、しかし、ユダヤ人に近いD2遺伝子を日本人がもっていたり(中国人、韓国人はもっていない)、古墳からユダヤ人埴輪が発見されたりとまさに「同種」といえる要素があるため、それゆえリアリティをもって、それゆえる中韓の血を引く赤の他人が訳知り顔で発する情報に惑わされながら、複雑に浸透していったと思われる。

現代においては、増税や不況、感染症の蔓延などを理由に一般人が寄る辺ない状況が増えているのも、宗教団体と手を組んだ政治が国民に対する強制的な「天地創造」を意図的に作りだしており、それを強力に誘導していたのが「天命を受けた世界の中心」を自称する中国共産党であった。

結局のところ、だからユダヤ民族とはなにで、「ユダヤ種族」はなにをもって特徴づけられるのだろう。

「約束の地イスラエル」を離れて何千年もたったあと、1948年に「国家」は再建されたが、その正当な所有者は、自分をユダヤ人だと思っている人なのだろうか、ユダヤ教を信仰している人なのだろうか、またはそこに住民票をもつ人なのだろうか。

血縁が条件ならば、似た遺伝子をもつ日本人もまたユダヤ人ということになるのだろうか。

信仰が条件ならば、血縁はあるが改宗した人はどうなるのだろうか。

反対に、血縁も信仰もない人がイスラエルに住民票さえ得られればユダヤ人ということになるのだろうか。

それ以前に、「国家」再建直前の1947年、ユダヤ人がイスラエルで非ユダヤ人と結婚できなくなることが事実上決定されていたことはなにを示すのだろう。

人口の過半数が当時まったく無信仰であった共同体において、宗教派と世俗派とのあいだの溝を深くしたくないという表面的なことを口実に差別がもうけられ、その結婚も、「聖書の掟」に従ってラビに一任されたとことは、ユダヤ人の定義に影響しないのだろうか。

サンドはこれについて、「シオニズムの目的を達成するため、シニカルにユダヤ教を利用しようとした、国家としての初めての意思表示だった」といっている。

一九五〇年代にイスラエルの世俗文化が、急速に、むしろ驚くほどの店舗で発展しはじめたことは、はっきり言っておかなければならない。しかし祭りや象徴といった新しい文化の源泉の一部はユダヤの伝承に深く根ざしていたものの、この文化には、「世界中のユダヤ人」の共通基盤となるに足るほどの堅固さはなかった。言語・音楽・食事そして文学・芸術・映画にいたるまでの内容が独特なせいで、この文化は新しいイスラエル社会には浸透していったが、目立つ特徴からして、ロンドンやパリ、ニューヨーク、モスクワのユダヤ人やその子孫が日々経験しているものとは根本的に異なる文化なのであった。イスラエル国外の「ユダヤ人」はヘブライ語を話すことも読むことも書くこともできず、イスラエルの町屋田園の風景に触れたことはないし、イスラエル社会の断絶や悲劇や喜びを直接経験してもいない。イスラエルのサッカー場で熱狂的に応援することさえできず、増税に激しく反対することも、「イスラエル人」を落胆させてばかりいる政治指導者をあざけることも知らない。したがって、シオニズム思想のもとで発展した若いイスラエル文化との関係は曖昧なものだった。愛されて、賞賛されるが完全に嫡出ではない子ども。育てなければならないが、魅力的ではあっても歴史的伝統的来歴に欠けていて、あまり個性を伸ばすわけにはいかないやっかいな婚外子のようなものだ。このように、伝統に想をえながらこれを拒絶し、東洋と西洋の両方からアイデンティティの形成のための要素を取りいれつつ同時にこれをかき消そうとしているような、顕著な近代的特徴を示しつつ、新しい未知の共生関係が形作られようとしていた。すでにみてきたように、この世俗文化をユダヤ文化と認めるのは困難であるが、それは三つの理由による。

(1)この文化と、過去・現在のユダヤ教のあらゆる文化形態とのあいだに横たわる溝はあまりに深く越えがたいものである。

(2)世界のユダヤ人はそこにかかわっていないし、その多様性の一貫を当事者として担うこともなく、その発展にかかわってもいない。

(3)イスラエルに住む非ユダヤ人は、パレスチナ系イスラエル人であれ、「ロシアからの」移民であれ、外国人労働者であってさえも、この文化の細かいニュアンスについて、世界の他の土地のユダヤ人よりもよく知っており、(たとえ彼らがそれぞれの独自性を保持しているとしても)現実にこの文化をますます深く生きている(p.552-553)

結局のところその人がなにであるかを特徴づけるのは、国家や人種や所属、数値化できる外側のなにかではなく、「文化を深く生きている」という内面的で個人的なやりとりの累積だ。

そういう人たち同士は、生きる文化がちがっても、たとえ話す言語がちがっても、なぜか懐かしい気がして友人になれる。

一神教は救世主を必要とする。

救世主が救世主であるためには民の苦難が前提条件となる。

信仰の有無や人種にかかわらず、自分たちこそ神に選ばれた正義であってそれ以外は蛮族と思っているなら、なに教を名乗るなに人であっても中身は中華思想に等しい。

言葉巧みに華夷秩序をおしつけるユダヤ教、キリスト教、イスラム教の「やっかいな婚外子」は、その正統性を盾に、先祖が遺した莫大な財産に群がって三つ巴の争いを続ける親族同士のようなものだ。

いまとなっては赤の他人の自称親族たちまでもが乱入して、先祖の手柄を横取りするべく蝸牛角上の争いを複雑に長期化させている。

中国とその関係者の衰退は、永遠にいなくならないと思われた「やっかいな婚外子」たちの終焉を予感させたことだ。

■参考図書

ジュロモー・サンド著『ユダヤ人の起源 歴史はどのように創作されたのか』ちくま学芸文庫、2017年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。