10.26

「時間泥棒」とペトロダラー 2 -「神の代理人」が意味するもの-

「時間泥棒」とペトロダラー 1 -SWIFTの原型をつくったイタリア商人-の続きです。

中世とルネサンスをまたいで銀行家と芸術のパトロンとして生き、フィレンツェの事実上の君主となったコジモ・ディ・メディチ。

しかし彼は、自身の財と地位を作った基礎である会計を自らの息子たち全員に教えたわけではなかった。

嫡男ふたりのうち、会計以外のことを学ばせた長男ピエロは病弱で、会計を学ばせた次男ジョヴァンニは帳簿を維持する自律性に欠けた。

コジモの亡き後はピエロが当主となったが、トップはいても実務家がいなければ銀行は機能しない。

5年でピエロが病死すると、次に当主となったのはピエロの長男ロレンツォだった。

浪費する銀行家

ロレンツォは、外見どおりの自信家で外交上手な独裁者で、ヨーロッパ全土に決定的な影響力をもつ一方、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ボッティチェリやフィリッポ・リッピらのパトロンとなって芸術を保護した。

ロレンツォの時代にフィレンツェのルネサンスは最盛期を迎えたが、しかし会計に関しては雑駁で、浪費癖が激しく、独善的にフィレンツェ市の金を使い込み、金の力で一族のために教皇の職を買った。

こうしてロレンツォ後のフィレンツェは衰退し、ルネサンスの中心はローマへと移っていく事となる。

ロレンツォの次男でローマ教皇となったレオ10世(ジョヴァンニ・デ・メディチ)が残した業績は、政治の面より文化の面で、芸術を保護し、前教皇ユリウス2世からサン・ピエトロ大聖堂の建築を引き継ぐも、その建築費のために贖宥状の販売を認めたことがルターによる宗教改革のきっかけとなった。

「新しきバビロン」と揶揄された教皇庁は、わずか2年で未曾有の財政破綻に陥り、レオ10世は「3代の教皇の収入をひとりで食いつぶした。先代ユリウス2世の蓄えた財産と、レオ10世自身の収入と、次の教皇の分の3人分を」と非難された。

変質するキリスト教

享楽と浪費と粗暴によりローマ教皇庁の財政を食いつぶし、罪は金で減免できるとして天国への近道を金で売り、わずか2年で教皇庁を破綻させたレオ10世。

ルターは彼を、「神の聖堂にすわっているのはアンチ・キリストでありローマ・カトリックの宮殿はサタン(悪魔)の教会堂となった」と非難したが、その一端は、レオ10世が生まれながらにしてその環境にあった、曾祖父コジモが傾倒した新プラトン主義にあった。

新プラトン主義の父祖プロティヌスは、39歳のときにローマ皇帝ゴルティアヌス3世のペルシャ遠征軍に加わり、彼の地でインドやペルシャの哲学を学ぼうとしたが挫折した記録がある。

プラトン哲学にプロティヌスが独自の解釈を加えた「一なるもの、善なるもの」「魂の不死について」などの遺稿を、弟子のポルフュリオスがまとめた『エネアデス』は、大乗仏教仏典のひとつ『華厳経』と思想的に類似しており、プロティヌスの哲学は善悪二元論、禁欲主義、偶像否定を特徴とするマニ教に影響されている。

新プラトン主義では、世界を根源的「一者」からの流出であると考える。

万物が、一者→知性→たましい→物体という上から下への流出過程の内にあるとするその基本的な前提は、無からは何も生じないということである。

それは、「光あれ」と言って無から世界を創造したと説くキリスト教の神と本質的に異なる。

この「一者」をキリスト教の神と、「一者」から流出した「知性」「たましい」「物体」と「父(神)」「子(キリスト)」「聖霊」を同一視して生まれた概念が「三位一体」であり、それは初期キリスト教にはなかった概念である。

325年のニケーア公会議で正当な教義とされて以来、1700年近く経った現代でもカトリックだけでなく、プロテスタント、聖公会、正教会、東方諸教会といった教派がこの概念を基礎に教義を展開しており、世界人口の約3割にあたる24億人にものぼる。

老コジモは、自分の富の一部を使って新プラトン主義哲学を後援すると同時に、自らの世俗的な栄光を追求した。メディチ家の栄光と名声に関する限り、老コジモは成功したといえよう。一族からは教皇も、トスカーナ大公も、フランス王の妃も輩出した。しかしメディチ家と不運な支配人たちの顛末は、フィレンツェの簿記・会計ほど深く根付いた伝統でさえ、あっという間に消滅してしまうことを雄弁に物語っている。当代一流の銀行家だった老コジモは、新プラトン主義への傾倒がその後数百年にわたって会計と責任の文化を損なうことになろうとは、想像もできなかったにちがいない。だが実際は、彼が残した遺産の中で、この影響はもっと強く最もしぶとかったのである。(『帳簿の世界史』p.102)

カトリックの実戦部隊イエズス会

現在のローマ教皇フランシスコは、教皇庁初のイエズス会出身者であるが、イエズス会は、1534年にイグナチウス・デ・ロヨラ、フランシスコ・ザビエルらによって結成された修道会である。

ローマ教皇への絶対服従、神と教皇の戦士として伝道に努めることを使命とし、1540年に教皇パウルス3世(アレッサンドロ・ファルネーゼ)から認可を受け、プロテスタントの宗教改革に対抗する「対抗宗教改革」の先頭に立って活動を開始した。

イエズス会には、「フォルムラ」と「会憲」という、会士たちが会の精神を保って生き続けるようにと与えられた規則集があるが、「フォルムラ」第一条にはこうある。

十字架の旗のもとで神に服する兵役につき、また、地上におけるキリストの代理であるローマ教皇のもとで、主のみとその花嫁である教会に仕えようと望むいかなる者も、信仰の擁護と宣布、またキリスト教的な生活と教義において霊魂が進歩することを心がけるためである。

「神に服する兵役」という軍隊的規律は、ロヨラが元騎士であり軍人経験が長かったことに深い関係があり、教皇に絶対服従する強固な信仰で実現できるという信念から、イエズス会は対抗宗教改革の実戦部隊となっていった。

イエズス会が誕生した16世紀は大航海時代の最中で、ヨーロッパ人によるインド航路や新大陸到達などによってヨーロッパ世界が拡大し、世界の一体化というグローバル化が進んだ時代だった。

その先駆けとなったのがポルトガルとスペインで、ポルトガルはスペイン王国の進出に先手を打って、1455年にローマ教皇からキリスト教の布教を大義名分として、すでに「発見」され、さらに将来「発見」されるであろう非キリスト教世界における征服と貿易の独占権、異教徒の奴隷化を認めるローマ教皇教書を獲得した。

イエズス会を最初に支援したのも当時の武器製造の先進国だったポルトガル王であり、大航海時代のグローバル化は、カトリックの教理と武器を世界中に広める実質的な世界侵略であった。

神の代理人=反キリスト

初代教会のローマ司教たちはペトロの後継者=ペトロの代理者を任じるのみだった。

それが、教皇の権威が増すにしたがって「イエス・キリストの代理者」を自称するようになり、495年に第49代教皇ゲラシウス1世を指して用いられてからは五本山の中のローマの優位性を示すものとなった。

聖書では天地を想像した神の子イエスは、人びとの罪のために十字架に磔になって殺され、昇天し、終わりのときに再び地上に降りてきて最後の審判を行うと言う。

その終わりのときに「反キリスト」が現れるという。

「子供たちよ。今は終りの時である。あなたがたがかねて反キリストが来ると聞いていたように、今や多くの反キリストが現れてきた。それによって今が終りの時であることを知る。彼らはわたしたちから出て行った。しかし、彼らはわたしたちに属する者ではなかったのである。もし属する者であったなら、わたしたちと一緒にとどまっていたであろう。しかし、出て行ったのは、元来、彼らがみなわたしたちに属さない者であることが、明らかにされるためである。しかし、あなたがたは聖なる者に油を注がれているので、あなたがたすべてが、そのことを知っている。」(ヨハネの第一の手紙第2章18-20節)

使徒ヨハネは反キリストを、「イエス・キリストとイエスの教えに関する宗教上の偽りを故意に広める者たちすべてのことである」と理解しており、キリスト教の終末論でも、反キリストは、真実に対極し、神から出ているものではない悪魔の具現化であると解釈されている。

この「反キリスト」(anti + Christos)という単語は、ギリシャ語の「ἀντί + Χριστός」の組み合わせから翻訳されている。

ギリシャ語で「Χριστός」は「油そそがれた者」の意味でキリストを示しており、「Ἀντί」は「反対の」「拮抗する」という意味のほかに、「その代わり」という意味をもつ。

「キリスト」の「代わり」、は、すなわち神の代理人のことである。

「キリストの代理人」を、聖書は「サタンの会堂に属する者」と言っている。

見よ、サタンの会堂に属する者、すなわち、ユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でなくて、偽る者たちに、こうしよう。見よ、彼らがあなたの足もとにきて平伏するようにし、そして、わたしがあなたを愛していることを、彼らに知らせよう。(ヨハネの黙示録3章9節)

終わりのとき、「サタンの会堂に属する者、すなわち、ユダヤ人と自称してはいるが、その実ユダヤ人でなくて、偽る者たち」にとっての神は、聖書でいうところの悪魔であり、神と悪魔、キリストと反キリスト、ユダヤ教とキリスト教が反対になって変質したキリスト教は、終わりのときに人びとを救世主から引きはがそうとするものである。

その「神の代人」のトップに君臨するのがローマ教皇である。

とはいえ、本質的に使徒に過ぎない者を神とする冒涜を続け、それをキリスト教と称して布教してきたのはカトリック教会だけではない。

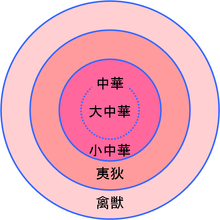

洋の東西、教派や教義を問わず、また「神の代理者」「地上に再来したメシア」「天命を受けた世界の中心者」などと呼び名を変えても、生身の人間を神のように崇めさせ、自分以外に救いはないとする者は皆、聖書がいうところの「サタンの会堂の属する者」、「真実に対極し、神から出ているものではない悪魔が具現化した」者なのである。

■参考資料

石鍋真澄『フィレンツェの世紀 ルネサンス美術とパトロンの物語』平凡社、2013年

ジェイコブ・ソール著、村井章子訳『帳簿の世界史』文藝春秋、2018年

和田忠彦『イタリア文化55のキーワード』ミネルヴァ書房、2015年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。