12.31

『贈与論』と新店オープンのお知らせ、贈り物がもつ効用

東京の友人から、自分たちのレストランを開く旨の知らせが入り、勇敢な決断を喜ぶ。

外国で出会った料理人とソムリエの夫婦は、なんだかいつも幸福そうで、いつもふたり一緒、外国でもふたり同じ店で働き、妻は自分の夫を、自分たちの苗字にくんをつけて読んでいた。

数年ぶりに日本で会ったときも、数年前と変わらず仲が良く、夫婦っていいものなのかもしれないと思った最初の夫婦だった。

コロナの禍いは、ウィルスの特性そのものよりも、それを理由にした人による禍いのほうが大きい気がする。

いままでの習慣を強制的にやめさせ、まったく新しく極端な習慣をとらせようとするのは、日本のあちこちが、やわらかな強制収容所と化しているようで恐ろしく感じるし、新しい習慣に馴染まない人に苦痛を与えてその考え方を変えさせようとするのは、もうほとんど拷問だ。

コロナ禍下でなくても、また、自身ではやりたいと思わないことでも、自分たちの店をもつなんて、聞くだけでたのしい。

こういう時期と重なったにせよ、友人のあたらしく始まるお店が、どうかこれから多くの方に親しまれ、喜び集う場所になるよう願うばかりである。

友人からの知らせは、連鎖的に似た記憶を呼び起こす。

昔、小さなレストランのプレオープンパーティーに立ち合ったときのこと。お客はグラスを片手に頬を上気させ、知り合いもそうでない人も笑い合っていた。建物ごと浮かれていた小さな店内には、店主の知り合いの店主や業者たちから贈られた葡萄酒が、飾りやカードをつけていくつも並んでいた。

こんなにたくさん飲みきるのに、一体どれだけの時間が要るだろう。

不安と喜びが入り混じってそう思ったけれど、そんな心配をよそに、それらは店主らによってわずかに消費する以外は、ほとんどは値段をつけて来店したお客に売るつもりだとのことだった。

へえ、と思って聞いた何か月か後のこと、贈り主のひとりの店主のお店が何周年だかを迎えるため、今度は贈られた店主がお返しに葡萄酒を贈るといった。店主がいうことには、こういうときは使えるもの、つまり、売ってお金に換えやすいものを贈るのがよいとのことだった。うちにもそうしてくれたでしょう、と。

なるほど、とうなずきはしたけれど、あのときわたしは、どうもなにかがちがうと感じた。なにがどうちがうのかはうまく説明できなかったけれど、とにかくなにかがちがうと感じた。

そればかり考えているわけではないけれど、どうも気になって忘れることもできないこと。

喉に刺さった魚の小骨のような違和感を、気にしないふりをして過ごしてはいても、なにかの拍子にうっかり思い出してしまうのは、わたしの個人的な贈り物の記憶が影響していたのかもしれない。

贈り物には多かれ少なかれ衝撃が伴うが、かつてわたしが贈られたものの中で、もっとも衝撃を受けたのは、お面だ。旅先で出会った友人が、中米だか南米だかで買ってきたのだという木彫りのお面。

無表情のようで怒っているような、その奥で笑っているような、つまり一見して気味悪いと感じる妙につややかなそのお面を、久しぶりに会った友人は、満面の笑みで、わたしを思って買ったのだといった。

会う前から旅先のお土産を渡したいといわれていたから、いっそう久しぶりの再会を喜んだ。

いつもそうするように、友人は旅先で出会った出来事や人の話を、撮った写真を一緒に見せて聞かせてくれ、わたしは行ったことのない土地の見たこともない景色に心躍らせた。

とてもいい街だった、と友人がしみじみと熱く言うものだから、その街のものだというお土産は、きっとその街を思わせる、でもバックパックに詰め込んで移動するのに邪魔にならない小さななにかだろうと勝手に想像していたのだけれど、渡されたのは、自分の顔より一回りも大きい、たっぷりとした厚みのある、いかにも手で彫りましたという風情の木のお面だった。

渡されたとき、心の中で、ぎょえーと叫び、実際、どひゃーと声にだして驚き、いらないようと本心さえ漏らしたはずだけれど、結局受け取ったそのお面は、受け取ったその手で本人の前でつけてみせ、想像上の民族の想像上の民族的な踊りのしぐさを2、3秒してみせたあと、ながらく押し入れの奥に眠ったままだった。

引っ越しのとき、引っ張り出した荷物につられてぼとりと落ちて再びわたしに悲鳴をあげさせたそのお面は、引っ越しのどさくさに紛れてどこにいったか忘れたけれど、その後、その友人と話すとそのお面の話になり、そのお面の話から旅の話になり、友人が旅した土地の話をして聞かせ、わたしは未知の土地に思いを馳せ、また旅をしたいねと言い合って、またふたりで旅をした。

木彫りのお面だけでなく、テラコッタのお皿とか筒に入ったパピルスとか、友人は旅に出るたびに現地で買ったてきものを贈ってくれた。

わたしはもう、どひゃーと悲鳴をあげることも、いらないようと心の声をこぼすこともなく、そのすべての贈り物を受け取った。

ほとんど生活に役立つものではなかったけれど、生活に役立つかどうかは重要ではなかった。

離れていても、地球の裏側にいても、わたしを思い出してくれる友人がいる。

そのことが、生活の快適さとは比べることができないくらい、あの奇妙な風習の中でわたしを強く生かしていたのだし、そのうえわたしは贈ったり贈られたりするのが苦手だったから、なんの役にも立たないものを堂々と贈れる友人と友人でいられることが、むしろ誇らしかった。

互いに結婚してもふたりで旅をしようと言い合ったのに、わたしが結婚したことを知らせると、とても驚き、でも喜び、しかし連絡がこなくなった。翌年、むこうも結婚したという知らせをくれたけれど、それからとんと連絡は途絶えた。でもそれは、互いが結婚したことが理由ではないと思っている。

それはともかくとして、葡萄酒。

葡萄酒を贈った人が、それをすぐに売ってお金に換えられることを望んで贈ったのかどうかは、受け手にはわかり得ない。

同じように、贈るのに「よい」ものが、売ってお金に換えられるものであるかどうかは、贈り手にはわかり得ない。

結果的に受け手がお金に換え、それでよかったと思うならそれでいい。でも、最初からお金に換えることを念頭に、お金に換えやすいために贈り物を選び、しかも贈り手がそれを「よい」とすることは、贈られた物の扱い方や、贈られた物への感じ方に注文をつけているようで、鼻白む。

そう感じさせるのは、あのお面の贈り物の衝撃があったからこそかもしれないけれど、どう扱い、どう感じるかに注文をつけて贈り物をするのは、だからわたしには、贈り物の醍醐味ともいえるあの独特の衝撃を最初から無効化し、否定しているように思え、つまり贈り物をするということそれ自体を否定しているように思え、にもかかわらず必ず贈ろうとするのは、なんともちぐはぐなことをしているように思えたのだった。

贈りたいのか贈りたくないのかわからない贈りものをし合う人たちを見て、ずいぶん遠いところにきてしまったと思った。もううんと昔のことだ。

マルセル・モースの『贈与論』を読んだのは、それから何年か経ってからだ。

本によれば、ポリネシアだか北欧だかどこだかの文明で、契約は、書面ではなく贈り物の交換という形をとるという。一見、自由意思にもとづく任意の「贈る」という行為が、実は拘束力をもち、贈り物をすれば受け取る義務とお返しをする義務が生じる。贈与と受贈、返礼という交換によって互いの権威は保たれ、お返しをしなければ権威を失うことになる、とかなんとか、そういう感じの内容だった。

返礼をしないことが権威を失うことになるのはよくわからないけれど、もらいっぱなしというのはたしかにどうも気まずい。

たとえば夏の実家。

外から戻ったとき、忽然と玄関先に覚えのない野菜が置かれていることがある。レタス2玉とか、なすといんげんの詰め合わせとか。

ぎょっとして、新手の挑戦状かしらと身構えると同時に、ご近所さんのだれかがくれようとして、家にだれもいなかったために手渡しせずに置いて帰ったのだと理解する。

だれがくれたのかはわからない。でも、近隣の数軒のだれかには違いない。

そうしてだいたいの当たりをつけて、それらの野菜をくれそうな人に、後日、お菓子や飲み物を差し入れたりする。

突然のお菓子にきょとんとされ、野菜を置いたのは自分じゃないといわれることもある。はて、ではあれをくれたのは一体だれだったのだろうと、すっかり美味しくいただいた野菜を思いながら犬の散歩なんかをしていると、ばったり出会ったご近所さんに、「野菜食べてくれた?」などと訊かれ、ああ、この人だったかと膝を打つのである。

置かれた野菜からすぐにその人を思い浮かべられず、相手から申し出られたときの、あの気まずさ。

レタスやなすやいんげんをもらいっぱなしにする、あの独特の気まずさが、権威の失墜のうんと手前にある感情なら、贈与がもつある種の拘束力を、たしかにわたしたちは日常的に体験している。

とはいえ、もらった野菜がもつ拘束力は、たぶんとてもやさしい。

もらった野菜がいつもと同じ食卓に、いつもと同じ料理に姿を変えて並んだとしても、それと同じ種類の野菜を自分たちの畑で収穫していたとしても、もらった野菜が特別な味がするのは、お金や自分の努力だけでは摂り得ないやさしい栄養が摂れるからだと思う。

同じ種類の栄養価は同じ種類の野菜を食べれば摂取できるだろう。お金をかければ、もっと高い栄養価を取る術もあるだろう。

でもそういうことじゃない、能動的な働きかけではどうにも摂り得ないいくつものやさしい栄養が、人をやさしい大人に育てていくのだと思っている。

贈り物の葡萄酒を葡萄酒として摂取するのでなく、お金に換えて摂取することをなにかがちがうと思ったのは、だからわたしにはその行為は、あなたからの栄養は要りません、と贈り主を拒絶しているように思えたからだ。欲しいのはお金であって、あなたからの栄養ではありません、と。

私はやさしい人間になどなりたくありませんという宣言にさえ思え、ほんとうは拒絶し、また拒絶されていることを知っているのに、贈り、受けることを続けるのは、もはや正気の沙汰とは思えなかった。

あれはむしろ、贈りものというより仕入れというに相応しく、贈与と受贈、その返礼としての贈与がくり返され、それらの行為を通じて、彼らは互いを儲けさせ合っている。

葡萄酒を贈り合うという任意の自由意志のように見えるあの交換の実態は、互いの商売を支えるためのある種の契約なのである、と考えると妙に納得がいった。

妙に納得がいったことで、また連鎖的に思うのだ。贈与と受贈が商売の一環であるなら、それは会計上はどうなるのかしら。

税務署に電話して訊いたことよれば、事業の中で仕入れと売上があれば、それを正しく記録し、申告してくださいとのことだった。もらったものなら仕入れは0円でいいと思いますが、それを売って事業売上があったならそれをきちんと申告してください、とかなんとかそういう説明だった。

そりゃそうだ。お店は慈善事業ではないのだし、事業を続けていくにはどうしたって利益が必要だ。

あの葡萄酒の贈り物は、同じ種類の事業をする者同士、利益の発生装置になり得る≪特別な≫贈り物で、極端な話、その≪特別な≫贈り物がありさえすれば、彼らは事業を続けていかれる。

それで、「では仮に」、と前置きをし、「たとえば一本数百万円する葡萄酒を贈られて、それを売って売上を得たとしても、その場合も仕入れは0円ですか」と訊いたのだったが、「その通りです」という単純な答えを想像していた期待に反し、電話口の人は、数百万ですか、とつぶやき、葡萄酒、とうめき、個人から個人ですよね、と確認したのちに、「あまり高額だと贈与税の対象となると思います」と言ったのだった。

贈与税。

個人から財産をもらったときにかかる税である贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかるという。

お金以外でも贈与により取得した資産の時価割り出し、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に応じて贈与税がかかる、控除後の額に応じて税率は変わるけれど、計算方法としてはそんな風だ、というような説明をしてくれた。

最後まで聞き、でもわたしはそんな計算方法について質問したわけではないので、はあ、と中途半端な返事をして、思った。

それは、だれかに思いの丈を表したくて高価な金品を贈っても、相手に贈与税を納める必要がでてくるなら、よけいな手間を増やし、相手を煩わせることになるということだ。だからきっと、思いの丈は伝えたいまま伝えられない、ということ。

万が一にも受け手から贈ったことを非難されようものなら、とんだ災難だ。そうなれば、贈りたいと思った気持ちも、贈り物そのものも、その人との関係までもすべてが台無しになる。一度は大切だと思った人が、一瞬で嫌悪と拒絶の対象となる。死んでくれとさえ思うようになるかもしれない。

明らかに課税される贈りものをすることは、でも相手の実際を知ることにもなるとも思った。

税務署が無申告や脱税を一定期間泳がせて逃げ道をなくするというのは本当かしら、匿名での情報提供も受けつけているというけれど、情報数が多ければその期間は早まるかしら、というか、脱税する人を野放しにしておいて増税するのはちょっとおかしいのではないからしら、などと考えていると、「実際、その葡萄酒はおいくらくらいのものですか?」などと電話が訊いてくるので、はっとして、そもそも葡萄酒は仮の質問だったこと伝えると、ああそうでしたか、と電話は残念そうな声をして、ようやく計算方法の説明は終わった。

が、すぐに、「そういう事業をされているんですか」とか、「これからされる予定があるんですか」とか、「具体的なことは最寄りの税務署で直接ご相談ください」などといって、俄然使命感に燃えていたので、そういう事業をしてもいなければする予定も相談する具体的なこともない旨を伝え、電話を切った。

そうしてますます贈り物が苦手になって、改めて思うのだった。

友人が遠い旅先でわたしのことを考えて選んだというつるつるのお面や、かちこちのお皿、ぼろぼろの紙は、なんの実用性はなくても、というよりはっきりいって邪魔になっても、むしろそれゆえに、あれぞ贈り物中の贈り物ではないか、と。

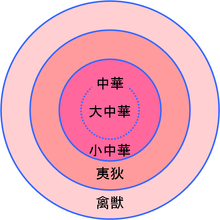

中国の「天命を受けた世界の中心」を自称する思想は、その根源となる儒教で、「仁」の証としての「礼」の実践を重んじている。

「仁」は「愛」、「礼」は「行動」、つまり「愛は行動なしには伝わらない」という聞こえのいい教えだが、彼らが他人に対してひどく冷たい、というより残虐なのは、その「礼」は、すべての他人に対して実践されるべきものではなく、自分の一族に対してのみ実践されるべきものであると考えているからだ。

代替わりがすなわち一国の滅亡だった彼らは、暴力を肯定し、他人の家庭を破壊し、貧困を招いて独裁者に隷属させる世界を「平和」と呼ぶ。公や国の概念がない彼らは、納めるべき税が発生しても国に税金を納めず、自己中心的な理論で自分勝手に租税を回避し、自主的タックスヘイヴンを築いて自画自賛している。

思想や哲学のちがいというより、認知の歪みが甚だしい犯罪者にお金や権力を持たせてはならないのは、犯罪者がそれらを持てば、犯罪を正当化して無実の人にそのほう助をさせるからだ。聞こえのいいことを言って汚れ仕事をさせ、その事実を公表すると脅しをかけて言いなりにさせる。

脅しは慣れていなければ一瞬どきりとするが、そのもつ力は田畑の案山子と同じだ。

風にあおられて勢いよく暴れるだけで、案山子本体にはなにもできず、本物らしく作れていればいるほど、じっとよく見ると滑稽だ。

人間の姿はしていても、人間としての大切なものを失った、ほとんど人間ではないといっていい共産主義者の独善と横暴を知ることは、いま世の中を覆っている言い得ぬ不穏と不安の理由を知り、その正体が案山子であることを知るヒントになった。

わたしにとってそのはじまりは、贈られた葡萄酒をすぐお金に換えることに対する違和感だった。

さらにそのはじまりは、友人が贈ってくれた木彫りのお面。

ずいぶん遠いところまできてしまった。

■参考図書

マルセル・モース著、吉田禎吾・江川純一訳『贈与論』筑摩書房、2009年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。