09.07

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』と実態を伴わないうわべだけの言葉

ヨーロッパにおける近代資本主義の成立理由を、宗教改革後のプロテスタントの禁欲的態度に求めた、『プロ倫』と略されるあれである。

1517年、ドイツの神学者で修道士のマルティン・ルターが、信仰のよりどころを聖書にのみ求めて「95か条の論題」を発表したころ、カトリック教会は、救いに至る道が秘蹟、つまりイエス・キリストが定めた目に見るしるしとしての儀式のなかにあるとし、とりわけ告解、つまり罪の告白が人間を贖罪に導く出発点とみなしていた。

蓄財や同胞からの取り立てを罪としていたカトリック教会は、罪は、教会への献金や寄進によって免れる、つまり、善行によって贖罪を得ることができるとしていたが、贖宥状は、その善行を容易化したものだった。

贖宥状のためにお金を払った人は、現世の罪が許され、天国に行くことができ、死んだ人のために買えばその人もまた救われるというもので、その贖宥状を、ローマ教皇レオ10世は、サン・ピエトロ大聖堂の改築の財源を確保するために販売し、それにたいする批判が、かねてからのカトリック教会への不満と合わさって、「抗議する人」プロテスタントが誕生した。

ドイツで聖職者の堕落に不満がつのっていた頃、スイスではツヴィングリが宗教改革運動を実施しており、ツヴィングリからカトリックを批判する精神を引き継いだのが、フランスのジャン・カルヴァンだった。

カルヴァンは、神の意志の絶対性と人間の行為の無意味さを強調し、個々の人間の救いは善行とは無関係にすでに神によりあらかじめ定められているとする予定説を唱え、「罪人ははじめから救われず、救われる人間ははじめから罪を犯さない」とし、カトリックのように教会にいるときだけ禁欲的でいるのでなく、実際の生活においても禁欲的であることを奨めた。

救いの確信は天職に励むことで得られ、職業的に成功することが救済の証になるとしたカルヴァンは、カトリック教会が罰とする労働に「天職」の概念をもちこみ、カトリック教会が罪としていた蓄財や同胞からの利子取立を、キリスト教世界において初めて肯定した。

現世における勤勉は神の「みこころ」であり、天職から得られた富は神から与えられた「恵み」であり、救いの確信は職業的成功で得られる、というプロテスタント的職業倫理が、「救いを得ると定められた人は、天職において日々勤勉に、寸暇を惜しんですこしでも多くの仕事をしようとするはずだ」、「その労働で蓄えられた財は、救いの確信を得るために、天職においてさらなる職業的成功のために投資するはずである」と読み替えられ、それが資本主義形成の背景となったのだという。

神からの恵みの結果であるはずが、救われていると思い込みたいキリスト教徒によって前提とされるようになった「天職」であるが、この天職という単語は、ルターが聖書の翻訳に際し、あたらしく創造した概念だった。

また、語義の場合と同様に、その思想も新しく、宗教改革の産物だった。――このことはひとまず周知の事実だといえよう。――と言っても、この天職(Beruf)という概念の中に含まれている世俗てき日常労働力の尊重という事実については、なんらかの萌芽がすでに中世に、いやすでに古代(後期ヘレニズム時代)にさえも、存在していたということを否定するものではない。(中略)それはともかく、次の一事はさしあたって無条件に新しいものだった。すなわち、世俗的職業の内部における義務の遂行を、およそ道徳的実践のもちうる最高の内容として重要視したことだ。これこそが、その必然の結果として、世俗的日常労働を認める思想を生み、そうした意味での天職(Beruf)という概念を最初に作り出したのだった。つまり、この「天職」という概念の中にはプロテスタントのあらゆる教派の中心的教義が表出さているのであって、それはほかならぬ、カトリックのようにキリスト教の道徳誠を》praecep《「命令」と》consilia《「勧告」とに分けることを否認し、また、修道士的禁欲を世俗内的道徳よりも高く考えたりするのでなく、神によろこばれる生活を営むための手段はたった一つ、各人の生活上の地位から生じる世俗内的義務の遂行であって、これこそが神から与えられた「召命」》Beruf《にほかならぬ、と考えるというものだった。(p.109-110)

ルターは外典「ベン・シラの知恵」の翻訳をきっかけに、天職(Beruf)という特有の単語を生みだすが、それはまったく異なったふたつのヘブライ語の概念を訳したものだった。

ひとつは、「神によって永遠の救いに召される」という意味。

もうひとつは、「使途の宣布した福音を通じて神のなす招き」。

ルター以前のどの聖書翻訳も、Berufが世俗的な職業の意味をもっていたことはなかったが、世俗の職業そのものが神からの召命だと考えたのがルターであり、そのルターの翻訳が、活版印刷機によって印刷され、広く普及し、宗教改革の民衆への広がりの一因となったのだった。

ならば、資本主義の精神の背景となったというプロテスタンティズムの倫理とは、その根源は神ではなく、翻訳者の解釈による概念の創造にある。

つまり、神をダシにした翻訳者がいうところの救いの確証のために職業的成功を求めるのなら、それは性質的に贖宥状とおなじである。

「勤勉さや職業的成功から得られた富が、神からの恵みである」という教えを、「救われるべく選ばれた人は、必ず勤勉に労働し、蓄えられた財を投資にまわすはずである」とすり替えて、なにかを禁じたり、あるいはなにかを得るために半ば病的な行動力を伴った生活態度や行動様式を促迫したりするのは、つまるところ暴力といえる。

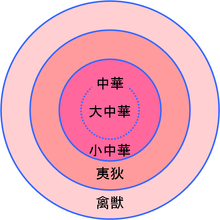

もとより、救われる人がはじめから定められているとする考えは、いかにも選民的で狭量で、古代ユダヤの民が思い浮かぶが、宗教改革によって引き起こされたことは、ローマ・カトリック教会からのプロテスタントの分離というより、キリスト教内部での争いの表面化、あるいは、ヤハウェ信仰者同士の争いの表面化である。

彼らに争いが絶えないのは、彼らがしていることが本質的にルター(あるいは、それ以前のだれか)の二番煎じであり、実質を伴わないうわべだけの言葉による暴力をくり返しているからではなかろうか。

■参考図書

マックス・ウェーバー著、大塚久雄訳『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店、1989年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。