04.03

「動物の王になりたかった蛇」と、人類の王になりたかった中国共産党

紀元前20世紀、中国の歴史に、突如「九夷」という異国人が現れた。

九夷には、旧約聖書に書かれているイスラエル12部族との共通点がみられた。

紀元前8世紀、西アジアでイスラエル王朝が滅亡し、逃れてきた民は中国人と合流して一大勢力となった。

紀元前6世紀の中国で、孔子はユダヤ教を儒教として編纂した。

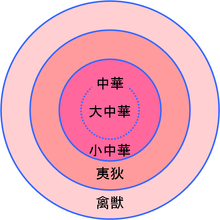

儒教を源とする中華思想はユダヤ教が源である。

孔子は古代の夏王朝と殷王朝を旧約聖書の正当な王朝だとし、それゆえ中国を「天命を受けた世界の中心」とした。

それ以外は蛮族、つまり動物に等しい者が住む土地とし、このような「華」と「夷」を二分する差別的な優越意識は、じつは旧約聖書に書かれているアブラハムとその子孫に与えられた「乳と蜜の流れる」約束の地カナンが中華文明発祥の地であると信じるからこそ生まれたものである。

中華思想の自惚れた優越思想は、その自覚や告白の有無にかかわらず、中華思想の持主がユダヤ教、つまり新約聖書を否定するからこそもてる思想なのである。

自惚れた優越思想の中国が日本を乗っ取りたいのは、中国による世界征服の計画の一端である以上に、日本の天皇に嫉妬しているためだと考えられる。

なぜなら「天皇」もまた中国で生まれた概念であり、日本は、当時の先進国だった中国から輸入した律令制度で、世界に例をみない天皇を頂点とした華夷秩序という支配制度をつくりあげた。

国民が自ら望んで国の王たる天皇を褒めたたえ、自ら進んで従い、場合によっては命まで捧げるその現実は、中国がながいあいだ目指すもなかなか手に入れられなかった、垂涎の出来栄えだったはずだ。

もともと中国がもっていた概念や制度を用いて、もともと蛮族だったはずの日本が、制度の生みの親である中国以上に立派な支配制度を成功させた事実に対する嫉妬のあまり、中国は天皇の処刑を目標とし、「反日」をうたうようになった。

ところで、聖書で蛇は悪魔の化身とされている。

旧約聖書の「創世記」、天地創造の6日目に神は、蛇を含む獣と家畜を創り、その後、アダムとエバを創った。

そののち蛇がエバに近寄り、神から食べることを禁じられていた「園の中央にある木の実」を食べるようそそのかしたシーンは有名である。

さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も狡猾であった。へびは女に言った、「園にあるどの木からも取って食べるなと、ほんとうに神が言われたのですか」。女はへびに言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと、神は言われました」。へびは女に言った、「あなたがたは決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなたがたの目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです」。(「創世記」3章1-4節)

それが人類最初の罪とされ、蛇はいまのような地を這う姿に変えられ、アダムとエバはエデンの園を追いだされることになったという。

しかしこのとき蛇がエバをそそのかしたのは、アダムに嫉妬したためであると、ユダヤの民話を集めた『お静かに、父が昼寝しております』に収められている「動物の王になりたかった蛇」は伝えている。

身をくねらせ、シュルシュルと音をさせて這う蛇の姿を見て、怖じ気づかないものはいないだろう。だが、かつて、蛇はそういう姿ではなかった。

はるかむかし、蛇はいまとちがう姿かたちをしていた。エデンの園にいたとき、蛇は二本の足でまっすぐに立ち、ほっそりとしなやかな姿を自慢しつつ、大物のなかの大物というふうに、手をうしろに組んで歩いていた。

動物たちは蛇が通るたびに、あるものは恐れから、あるものは憧れから、押し黙った。動物たちは、蛇を、自分たちとは異なる存在だと思っていた。自分たちより優れたものとして創られたと考えていた。事実、蛇はほかの動物のように、四つん這いで歩いたり、飛んだり跳ねたりしなかったし、草なんぞ食べたりしなかった。二本の足で歩き、肉を食べ、ブドウ酒を飲む、唯一の存在だった。

ごくたまにだったが、蛇は動物たちが群れているそばに立ちどまり、動物たちの耳に吹きこむのだった。

「四つん這いで歩き、草を食むものたちよ、おれがおまえたちの王だ。神が世界を創造したとき、そのようにおれらを創られたんだ」

動物たちが押し黙っていると、蛇はいらだった。動物たちが「そのとおりです」というと、ますます腹を立てて、ふるえおののく動物たちの耳もとでがなり立てた。

「さあ、急いで身を伏しておがめ。さもないと、生きたまま呑みこんでやるぞ!」

動物たちにほっと気をとり直すひまもあたえず、蛇はうっすらと笑みを浮かべ、さげすむように毒のある舌をチロチロさせながら、足取り軽く先に進むのだった。

蛇にとって、いいときだった。蛇はあらゆる動物を痛めつけ、怒鳴りつけ、傷つけた。動物のだれも口答えしなかった。自らの動物たちの王だという蛇ほど、恐ろしい存在はなかった。

しかし、いいときは長くつづかなかった。蛇は、ほんのわずかのあいだだけ自分を王と思い込んで楽しんだが、その後、王冠をはぎ取られ、姿を変えさせられ、もうもとの姿にもどしてもらえなかった。

なにゆえ?

世界創造の第六日目、そよ風のようにうわさが流れた――たったいま、神が新しいものを創られたと。草でもなく、木でもなく、動物でもない、新しい生きものは、いままでの生きものとはまったく異なる、アダム(人間)だ、と。

蛇の耳に、あちこちからアダムを誉めたたえることばが聞こえてきた。アダムは丈夫で美しく、神のお気に入りだ、アダムが世界のすべてを治めるそうだと、うわさはたえなかった。

蛇は耳をふさいで、聞こえてくるうわさに知らんぷりを決めこもうとした。

「あいつらは、おれを怒らせたいだけだ」蛇はそう自分にいい聞かせた。「もっともっと脅したほうがよさそうだ」

けれど、そんな気休めや自己暗示は役に立たなかった。エデンの園が、いや世界じゅうが、わきたっていた。チョウが花にささやき、ツバメが雲にさえずり、シカがヒョウにうわさを伝えた。

「エバも創られた。アダムにふさわしい相手だ。二人ともしあわせで、愛しあっている。神は二人にこのエデンの園をまかせて、ここを守り育てなさい、と命じたそうだ。園の花々や草木、そこに住む生きたすべてを守り育てなさい、ってね。でも、ある木にだけは近寄ったりさわったりしてはいけない、と禁じたんだって。知恵の木だよ。だからって、どういということはないだろ? その木以外はぜんぶ、二人のものなんだから」

動物たちのそんなおしゃべりを聞いているうちに、美しかった蛇の皮膚が、嫉妬で緑色を帯びはじめた。

「自分の目でたしかめたほうがよさそうだ」蛇はひとりごちた。

暗い気分で、蛇は歩いた。だが、いくら歩いても、アダムという新しい生きものは見えなかった。蛇は気をとり直した。「やはり、つまらんうわさにすぎなかった」と思った。「さてと、おれを怒らせたいばかりにうわさを流したやつらを、懲らしめてやらねばなるまい!」

ところが、きびすを返そうとしたとたん、遠くに天使たちの大きな群れが見えた。不安にかられた蛇は、様子をさぐることにした。天使たちが集まっている場所までいってのぞきこむと、信じられないような光景が広がっていた。

アダムが、まるで王のごとくゆったりとあたりをながめまわし、天使たちがアダムに頬づいて仕えていた。天使たちはアダムに果物をさしだし、ブドウ酒を注いでいる。

蛇は目の前が暗くなり、怒りのあまり鳥肌が立ち、ついには、堅いウロコが生えだした。

「あいつを生かしておくものか!」と蛇は思った。「おれの地位をだれにもわたすものか! おれが王だ、おれだけが! アダムに、生まれてきたことを後悔させてやる……」

その日から、蛇は心が落ち着かなくなった。頭のなかを占めるのはアダムへの仕返しのことばかり。つらくて苦しい復讐……蛇は、もとのなめらかな皮膚が消えてしまったのにも、身体じゅうが緑色っぽくなってウロコにおおわれだしたのにも、気づかなかった。皮膚がなんだ、見てくれがなんだ。大事なことはただひとつ。アダムを蹴落とす機会をつかむことだ!

蛇は、ひそかに、アダムとエバをつけまわすようになった。軽やかに動ける足のあることを、蛇はよろこんだ。アダムに追いつき、アダムをうち負かすために、すばしこく創られたのだと思った。茂みや岩陰に隠れて二人のあとを追い、こっそり様子をうかがった。しあわせそうにじゃれあう二人をながめた。愛しあう二人を見つめた。二人の笑い声が、エデンの園のすみずみまでひびきわたった。禁じられている知恵の木に近寄りすぎたときだけ、二人は急ぎ足で逃げていった。

蛇の魂は、サウル王のようにはげしい嫉妬に満ちた(サウル王は、イスラエル王国初代の王。晩年、後継者ダビデ王への嫉妬に苦しんだ)。あのアダムは、神にえらばれ、美しいエバを恋人にもち、動物たちみんなの憧れの的になった。いっぽう、この蛇を敬いおそれる生きものはいなくなった。だれも、おれさまを思いださないのだろうか? 蛇は物狂おしい決意を胸に刻みこんだ。アダムを殺して、エバを妻にしよう。それが仕返しだ。そうやって、以前の地位をとりもどすのだ。

しかし、決心と行動は別ものだった。エデンの園と、園に暮らしているものすべてがアダムの意のままだったし、アダムのために存在していた。どうやって、たくらみを実行しよう。蛇は難問に苦しんで身をよじり、わが身をたたいてくねった。それでも、くじけなかった。ずるがしこくて、ねばり強く思いめぐらし、ついに解決方法を見つけだした。いつのまにか足が消え、蛇は身をくねらせて、スルスルと這うようになった。だが、そんなことも気にならなかった。

「神はアダムに、知恵の木の実を食べてはいけないといった」蛇はにやりとした。「だったら、知恵の木の実を食べるようしむければいい。アダムは罰せられて死ぬ。そして、おれは勝利を祝うというわけだ」(p.211-218)

ユダヤの伝承や民話の源は、口伝えのトーラーとしての『タルムード』だそうで、その解釈は時代につれて変わってきたという。

一度はすべてを統べ、二本の足で歩き肉を食べブドウ酒を飲む唯一の存在だった王だった蛇は、自身より優れてやすやすとおなじことをするアダムの登場で、自身が永遠に王の地位を失うと知った。

そのアダムに嫉妬心と復讐心を抱き、アダムが大切にしているエバを奪って苦しめてやろうとするその精神は、かつてたしかに文明が栄えて世界の中心だったこともあった中国が、いまとなっては自身よりより栄えた日本や世界に嫉妬し復讐しようと世界のあちこちで迷惑行為を働いている状況からふりかえると、ひどく既視感がある。

また、復讐のために相手に罪を犯させようとそそのかすのは、中国共産党が神よりも金を信じ、嘘をついて盗みを働き、ハニートラップをしかけ、身内のために偽証し、財産のために殺人を犯すことまでいとわないという性質とよく似ている。

あるいは、嫉妬のために相手が大切にしているものを奪おうとするのは、中国共産党が新型コロナウィルスの情報を知っていながらずっと隠し、世界中の人びとの健康を傷つけ、命を奪って死に追いやろうとしている現状そのものだ。

つまり現在の中国共産党とは、まるでアダムが登場したときの蛇のような存在だ。

そしていまやその復讐心と嫉妬心はとどまることを知らず、はちきれんばかりに膨れあがっている。

さて、年をとった蛇は、新約聖書の「ヨハネの黙示録」では「巨大な竜」「悪魔とかサタンとか呼ばれるもの」「全人類を惑わす者」と呼ばれている。

「赤い竜」は神の計画により、底なしの淵で千年のあいだ鎖につながれることになっている。

蛇のような中国共産党が支配する中国の国旗は真っ赤であるが、「天命を受けた世界の中心」を自称する傍若無人で自意識過剰な中華思想の持ち主は、千年といわず永遠に滅んでいてほしいものだ。

それを可能にするのは、ひとりひとりが中華思想とその弊害を知り、身近にいる中華思想の持ち主を見抜き、ひとりひとりの人生から排除することだ。

■参考図書など

母袋夏生編訳『お静かに、父が昼寝しております』岩波書店、2015年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。