03.26

『儒教とは何か』と「博愛は偽りの愛、愛は親しさの度合いに比例する」儒教

中国発の新型コロナウィルスの感染拡大は、中国政府が情報の隠ぺいや他国への責任のなすりつけをするものだから、中国という国がずいぶんつき合いづらい国であるということを多くの人が実感するきかっけとなった。

武漢での新型コロナウィルスは、人工的につくられたウィルスでるといわれ、最初は野生のコウモリやタケネズミからそれを食べた人に感染したともいわれていたが、国境の概念のないウィルスと感染症が中国で発生し世界中に広がる一因には、野生のネズミまで食べてしまうその食習慣があるといえる。

その中国でこんどは、雲南省発山東省行きのバスの乗客が死亡し、ハンタウィルスの陽性反応がでたという。

ハンタウィルスは、さまざまな種類のネズミ(げっ歯類)が自然宿主となって糞尿や唾液中にウィルスを排泄し、それらの飛沫が感染源となってほかのネズミや人に感染を起こす。

これまでの流行状況から人から人への感染は起こらないと考えられているが、1996 年アルゼンチンで発生した流行では、人から人への空気感染が起こった。

もともとクマネズミに流行し、そのネズミからヌ・ネコ・ノミなどを介して人に感染し、人類の歴史のなかでもっとも致死率が高く、壊滅的な被害をもたらした感染病のひとつがペストである。

ペストは歴史的に何度か流行が発生している。

記録に残る歴史的な感染症の流行のうち、現代医学でいうところのペストとおなじ症状と推定される感染症の最初の流行は、542年から543年にかけてユスティニアヌス1世治下の東ローマ帝国(ビザンツ帝国)で流行した「ユスティニアヌスのペスト」で、当時の人口の約半数が死亡し、ローマ帝国の崩壊を早めたと考えられている。

14世紀に流行した「黒死病」も同様で、わずか数年でヨーロッパ全体に広がり、人口の60パーセントが死亡したと考えられている。

17世紀にイギリスの小さな村で起きた感染では、村全体を隔離するという当時ほとんど前例のない手段をとって孤立状態で生活をした。

その感染状況を分析した研究では、ネズミから人への感染は全体の4分の1に過ぎず、死亡と発生経路のパターンを再現した結果、人から人への感染が全体の75パーセントを占めていたという。

新型コロナウィルスの人から人への感染が全体の何パーセントを占めているのかは不明だが、中国共産党が、ロナウィルスを「人類の敵」としながら発生源の情報を共有せず、あたらしい感染者が発生していないとしながら過労死で死亡する人が不自然に急増しているのは、いかに政府が自国民に対してだけでなく世界中に対してひどく無責任で、配慮に欠け、「自分たちは特別」と考えているかが伺える。

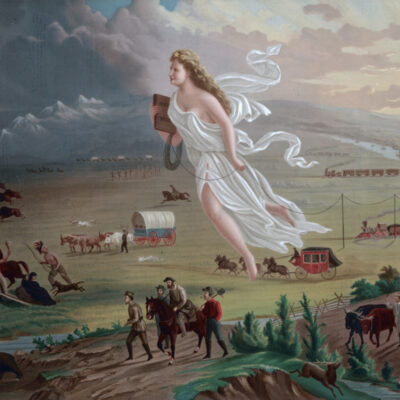

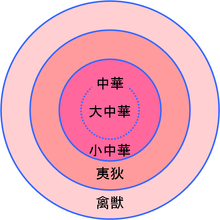

その「自分は特別」と考えることが中華思想であるが、とりわけ中国共産党では、党の高級幹部の子弟グループ「太子党」や、その中でも毛沢東とともに革命に参加した党幹部の子弟「紅二代」など、親の七光りの恩恵を受け、生まれながら大きな特権をもつ人びとが国の重要なことごとを決めている。

そうして情報が隠蔽され、他国に責任がなすりつけられ、世界中の善意の第三者の命が奪われつづけている。

血縁者を重要視するのが儒教の特徴のひとつであるが、その儒教には「博愛」の感覚はないと、『儒教とは何か』ではいっている。

さて、死にゆく者は死と苦闘する。死の恐怖を本当に知る者は、死にゆく者だけである。しかし、その死にゆく者の周辺にいる親しい者は、死にゆく者にやがて来る死を目の前にして、いやおうなく、自分もまた死を現実として実感する。

その場合、重要なことは相手と〈親しい〉という関係である。中国人は、五官(感)の快楽を第一とする現実感覚の持主であり、親しい関係にある人間に特に関心を寄せる。愛すると言っても、キリスト教が言う博愛というような感覚はない。キリスト教のように神という絶対者を置く立場なら、すべての人間を等しく神の子として愛するという立場が生れよう。しかし、儒教においては、そういう感覚は乏しい。なるほど「汎く衆を愛す」(『論語』学而篇)、すなわち「汎愛」ということばがある。また「博愛」を「仁」(愛)とも言っている。しかし、原始儒家の時代では、そういう広い愛、抽象的な愛は、一般的ではなかった。

と言うのは、孔子の後に搭乗した墨家は、儒家を批判する立場をとったが、墨家は「兼愛」とは、「愛」する相手を区「別」するということである。

ではどのように区別するのか。儒家は、愛情は親しさの度合いに比例するとする。すなわち、最も親しい人を最も愛し、そのあと、親しさが減じてゆくのに比例して、愛する気持ちが減じてゆくとする。しごく常識的な考え方である。

そして孔子はこう考える。人間にとって最も親しい人間は親である。だから人間はだれよりも親を最も愛するのがしぜんだ、と。だから、親から遠くなってゆく家族、あるいは親族に対して、その割合で愛情が薄くなってゆくとする。

親に対するときを頂点とするこの愛情のありかたは、親しさのありかたに比例している。すると、死の場合、その実感としてその死を傷む悲しみもまた親しさに比例することとなる。すると、はっきり言えば、見知らぬ人の死は悲しくないことを認めるわけである。「博愛」者ならば、その立場から言って見知らぬ人の死も悲しむことになろう。しかし、儒家はそれを偽わりだとする。最も親しい、そして最も親しいがゆえに最も愛する親の死が最も悲しい、というのである。徹底的に常識的な考えかたをするのである。(p.69-71)

新型コロナウィルスには消すことのできない人工的痕跡があるというが、無差別殺人じみたウィルスを実際につくりだせしまうのは、「愛は親しさの度合いに比例する」という考え方に基づいているからだ。

中国共産党が自国で発生した感染が、世界中に拡大しても当事者意識に欠け、事実を隠蔽しつづけ、「日本肺炎」などとわざと誤解させる名前をつけてでも責任をおしつけ、歪んだ理論で自身の正当性を主張して自分だけは助かろうとするのは、中国共産党にとって他国は親しさの度合いが低い相手であり、つまり愛する対象ではないからだ。

そしてこの「愛は親しさの度合いに比例する」ゆえの儒教的対応は、いまとなってはじゅうぶんに日本にもみられる。

病気をうつされても中国に媚びへつらい、その中国を親せきと呼び、経済的な影響を受けていますぐの現金を必要としている日本国民に和牛商品券をあてがおうとするとんちんかんな提案は、彼らがいかに普段から税金として集めた国のお金を関係者に誘導することしか考えていないかのあらわれだ。

そのとんちんかんなことを真顔で議論する人たちが憲法を改正したがっているのであり、その改正された憲法は、首相が「天命を受けた世界の中心」のような存在になることを許すのである。

とはいえ本人は天命を受けてもいないし世界の中心でもないのだから、そんなことになったら日本は中国のように、無能のリーダーのために国民の人生が搾取される国になるのである。

■参考図書

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。