04.07

『ヒトはなぜヒトを食べたか 生体人類学から見た文化の起源』と父親との愛憎のもつれの再現としての戦争

世界で続々と発令される緊急事態宣言が、日本でも発令された。

中国では多くの人民解放軍が北京に入り、北京は内戦状態にあるといわれている。

「非常時」には流通も限られ、いつもどおりの食糧を確保できなくなるということにもなるが、中国で食糧が不足したときに起きたのが食人だ。

孔子は儒教で「仁」という人を愛することや、「礼」という秩序を重んじたが、それは博愛や思いやりにとどまらない、いわば「目上の人に対する媚びと絶対服従」のようなもので、結果、中国では忠義の証としての食人が行われるようになった。

唐の時代に公設の人肉市場がたったことは、食人が緊急事態にだけ行われていたのではなく、日常の一部として行われていたことを示している。

食人信仰がさかんだったのがアステカ帝国で、アステカ族は秩序だった人身供養を行っていたという。

アステカの神官たちは、人間の新鮮な晋三と血を捧げて、残忍な神がみが怒ったり、人間を無能にしたり、病気をもたらしたり、生気を奪ったり、世界を焦土と化したりするのを防ぐことを、公の職務としていた。

この人身供養や生贄もまた、「人を愛する」ゆえに行われていると『ヒトはなぜヒトを食べたか 生体人類学から見た文化の起源』はいっている。

ここでしばらくの間、こうした儀礼が行われる原因を人間の生得的衝動に求める解釈について論じることにしよう。私が特に関心をもっているのはフロイト主義の伝統を踏まえつつ提起される精緻な理論で、この理論によると、拷問・供養・食人習俗は愛や攻撃を志向する本能を表現するものとして理解することができる。たとえばイーライ・セイガンは最近、食人習俗は、生贄を食べるという形で愛することと、生贄に挫折感を味わわされるがゆえに殺してしまうことの妥協の産物として生じる「人間の攻撃性のもっとも基本的な形態である」と論じている。この説にのっとれば、拷問が始まる前に生贄が時にとても親切な扱いを受けることがある理由が説明されているという。つまり、供養執行者たちは、父親との愛憎関係をただ再現するにすぎないのである。

(中略)

もう一度くり返せば、私たちは他人の苦しみを見るのを本能的に楽しんでいるのではなく、私たちはそれを楽しむことのできる能力を備えているということなのである。(中略)これらをすべて理解すれば、バンドや社会や村落社会における戦争が、敵を殺戮する場所が戦場であるか本拠地であるかを問わず、儀礼的殺人にほかならないことが理解できる。(p.159)

しかし、国家間の聖戦はいたるところに見られる。ユダヤ人、キリスト教徒、イスラム教徒、ヒンドゥ教徒、ギリシア人、エジプト人、中国人、ローマ人――いずれも、自分たちの神がみを喜ばせたり神の意志を実現したりするため戦争を行った。しかし、生贄にする膨大な数の人間を供給するために戦争を行うことを神聖であると考えたのは、アステカ族だけである。そして、他のアルカイックな国家もそれほどアルカイックでない国家も、すべて殺戮や大規模な残虐行為を行っていたとはいえ、天の支配者には人間の血を飲みたいという抑えがたい欲求があるということを口実にしてそれを行ったわけではない。(P.165)

神が人間の血を欲していることを口実にしていたわけではないが、儀礼的殺人としての戦争の本心は、いつだって「神の意志」なのではなかろうか。

その戦争および捕虜や生贄が、父親との愛憎関係の再現であるというなら、そして多くの宗教で神は「父なる神」とされているのなら、戦争は、神との関係がうまくいっていないゆえの愛憎のもつれの再現だ。

愛されていないのに愛されていると思い込むのはとても哀れなことであるが、愛と暴力の区別がつかないのがDVの特徴だ。

作家の高橋源一郎は日本を「DV国家」と呼んだが、今回の緊急事態宣言を発令しても国民の生活の保障はしないという国の態度は、養う気もないのに妻を得ていうことをきかせるだめ男そのものだ。

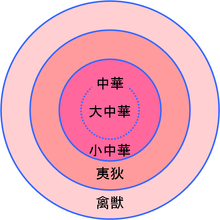

そのだめ男の最たる例が「天命を受けた世界の中心」を自称する者で、中国では、父なる習近平のための戦争が起きているというのだ。

なんと不毛な戦いかと思うが、万が一にも暗殺が成功したらどうなるのだろうと考えずにはいられないのもたしかだ。

■参考図書

マーヴィンハリス著、鈴木洋一訳『ヒトはなぜヒトを食べたか 生態人類学から見た文化の起源』早川書房、1997年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。