03.19

『これでも国家と呼べるのか 万死に値する大蔵・外務官僚の罪』と「エリートのミスは不問」の法則

いわゆる「森友問題」。

学校法人森友学園への国有地売却をめぐって財務省の決済文書が改ざんされ、改ざんが発覚した5日後、改ざんに関与させられた近畿財務局の職員だった赤木俊夫さんが自ら命を絶った。

あれから2年経ち、自殺したのは改ざん作業を強いられたのが原因として、赤木さんの妻が国と佐川宣寿・元国税庁長官に慰謝料など計約1億1200万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。

妻側は、「改ざんは佐川氏の指示だった」「役所の中の役所と言われる財務省で、こんなことがぬけぬけと行われる」「森友事案は、すべて本省の指示、本省が処理方針を決め、嘘に嘘を塗り重ねるという、通常ではあり得ない対応を本省(佐川)は引き起こしたのです」などと記された夫の「手記」を公表した。

代理人のひとりである生越照幸弁護士が、記者会見で「どこかで財務省とか近畿財務局が、ないしは佐川さんが誠実に対応していたら訴訟にはならなかったと思う」と答えていたが、こういう発言がでるほどに、当たり前のことが公務員の中で当たり前に行われていないことが、日本がいかに狂っているかを示している。

世の中に起こる争いの多くは、訴えられる側が事実と良心に従って対応すればほとんどが訴訟になんかならない、あるいは訴訟になってもすぐに問題は解決するはずだ。

それにもかかわらず、当人がそれをしない、あるいは上司や弁護士がそれを促さないのは、彼らがもっとも大事にしているのが事実ではないからだ。

絶望的なことに、その事実よりもべつななにかを大切にする人たちに、日本の重要なことごとを決める権利は握られている。

『これでも国家と呼べるのか 万死に値する大蔵・外務官僚の罪』は、1996(平成8)年、いまから17年前に刊行された書籍だが、その内容は、「大蔵省」を「財務省」に書き換えるだけで、遜色なくぴたりと現代の様子にあてはまる。

官僚制における構造的腐蝕とは何か。トップは責任を取らない。どんな失敗をしても犯罪を犯しあても、トップに責任が及ぶことはない。恐るべき無責任地帯がゆきわたる。その由って来るところは何か。「トップ・エリートの共同体には、その他の人びと(普通の人びと)とは違った規範が適用される」からである(第三章参照)。

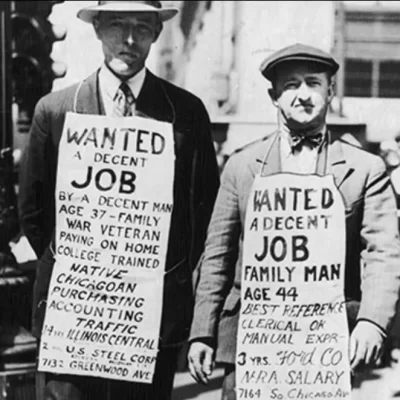

たとえば、「捕虜になった者は死ね」という規範が、下士官、兵には厳重に適用された。しかし、連合艦隊参謀長や高級参謀には適用されなかったのであった。同じく捕虜になっても、原田一飛曹以下七名は死ななければならない。福留中将や山本(祐二)大佐はおとがめなし。それどころか、後に栄転した。外交官もこれと同じであった。

これと同じ構造的腐蝕が、今の日本にも現れてきたのである。この構造的腐蝕は、現在日本の官僚制全般に見られるところではある。が、特に甚だしいのが大蔵省。

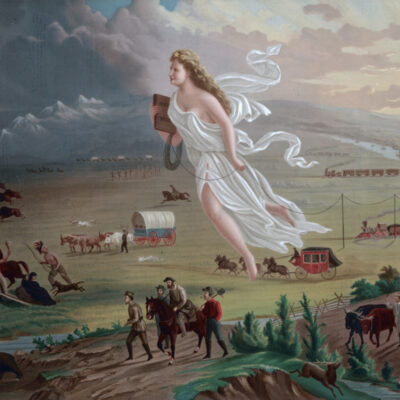

大蔵省は、役所中の役所、官庁中の官庁と言われ、日本の権力中枢をがっちりとにぎっている。大蔵省の役人は、ベスト・アンド・プライテスト。日本中の最俊英を集めたエリート中のエリート。「むかし海軍、いま大蔵省」と言われるように、戦前の海軍兵学校出の士官のように、これ以上の秀才はいない。

これほどまでのトップ・エリートであるがゆえに、特に腐蝕しやすい。腐蝕の構造も、戦前の陸海軍とそっくりなのである。特に、その無責任システムが!

大蔵官僚が腐蝕するとどうなる。経済と財政が分からなくなってしまうのである。腐蝕した軍人が「戦争がわからなくなってしまった」ように。戦争が分からなくなって、戦争目的も戦争計画もない大戦争に突入することになってしまったように。それと同じことだ。(p.245-246)

戦時中に「捕虜になった者は死ね」という規範が適用されたという「下士官」を一般官僚に、「兵」を現場職員に置き換えると、トップ・エリートには普通の人びととは違った規範が適用されたというのは、現代において自動車事故で何人も人をひき殺しても起訴されない「上級国民」の扱いとおなじである。

また敗戦しても、日本軍において階級が上である中将や大佐がなんのおとがめもなく、のちに栄転さえしたというのは、「森友学園問題」で、書類の改ざんを指示した当時の理財局長が、停職3か月相当処分ののち国税庁長官に栄転したのとおなじである。

時の首相のメンツ守るために上司から嘘をつくことを強いられ、良心の呵責に苛まれ、その責任をとって下部の官僚が自らを殺めてしまうという悲劇は、どんな失敗をしてもどんな犯罪を犯してもトップに責任が及ぶことはないというこの腐ったシステムが機能する限り、永遠に起こりうる。

実質的にエリートが罰せられず下の者だけが罰せられるのは、旧日本軍は解体されても官僚制度は生き残っているということであり、日本は民主主義国家ではなく、官僚制社会主義国家であることを示している。

法律は国民の権利を守るためにあるが、その法律は、倫理観や道徳心がある人が使いこなして初めて守るべき権利を守ることができる。

「違法と言い切れないならなにをしても無罪である」という価値観の人が法律を扱うとき、法律よりも権力がものをいい、法律は強気を助け弱気をくじくための道具に成り下がる。

「エリートのミスは不問」の法則のできあがりである。

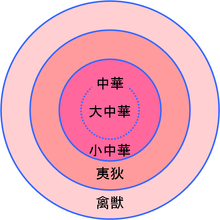

そして「エリートのミスは不問」の法則は、立派な法律をつくりはするがいっこうに守られないという中国の姿そのものだ。

政治家に限らずあらゆる組織で、人の上に立ち重要な決定権を持つ人間がその価値観にもとづく限り、日本は中国の二の舞を舞い、やがて滅びる。

■参考図書

小室直樹『これでも国家と呼べるのか―万死に値する大蔵・外務官僚の罪』 クレスト社、1996年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。