03.08

父性にしかできないこと

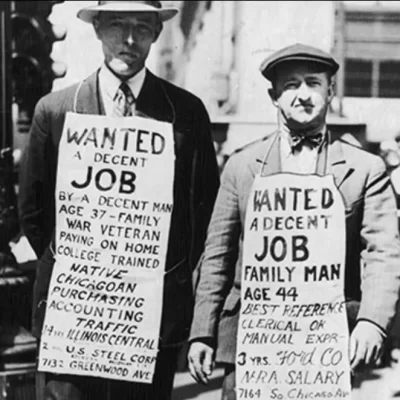

安倍晋三が要請した一斉休校により、多くの国民が知るところとなったのは、日本政府はいかに日本国民を大切に思っていなかったかということだ。

企業に対しては労働者が有給休暇がとりやすくなるようにと促したが、つまり安倍晋三は、有休は労働者の意思によって取得するものであって国から促されて取得するものではないことを理解していなかった。

2016年の予算委員会では「安倍家の収入」の例え話で、パートで働き始めた妻の月収を「25万円」と述べるなど社会の実態への無理解を指摘された安倍晋三は、4年経っても国民の労働の実態に無理解のままだった。

そして非正規労働者の多くは有休さえ与えられていないが、そもそも小泉・竹中改革以来、有休のない非正規労働者を増やす政策をとりつづけてきたのはだれだったか。

自営業やフリーランスを休業補償の対象外としたことは、自営業者やフリーランスを国民とみなしていない思いのあらわれだ。

そのくせ中国にはマスクや義援金を送るというのだから、日本政府は日本国民より中国を大切だと思っているということだ。

首相や国のリーダーとは、国民の規範を定める絶対的な父親のようなものだ。

そして安倍晋三が絶対的な父親たる「強いリーダー」に憧れているのは、言動のはしばしからみてとれる。

しかし実際はそうなれていない。

それは安倍晋三がリーダーを名乗りながら、自身の過ちを認められず、反省ができないからだ。

反省しないということはつまりまた同じ過ちをくり返すということで、反省しないことで「また過ちをくり返します」と宣言するような父親は、いらない。

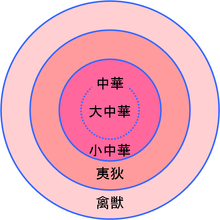

安倍政権で問題視されていることのほとんどは、過ちを素直に認め、反省し、二度とおなじ過ちをくり返さないと心に決めることで回避できたことのはずで、しかし過ちを認めることがすなわち敗北を意味する中華思想の下で生きているから、日本のリーダーはいつまでたってもほんとうの強さを手に入れられない。

子どもの頃の父親との関係は、その後の一生にすくなくない影響を与える。

安倍晋三が独善的に強権を発動するのは、おそらく「強い」に対する認識が根本的に違っているからだ。

強くない、ほんとうは弱いもののハッタリを強いと思い込み、そのハッタリに抗えなかった自分を恥じ、責め、強くなろうとする。

しかしお見本になるほんとうに強い人がそばにいないために、ハッタリだけの弱い人を強いと思い込み、ああはなりたくないという願いとは裏腹にその行いがハッタリだけの人に似てしまう。

そしてこれは安倍晋三に限ったことではなく、程度の差こそあれ、かつて子どもだった日本中の大人たちが経験している苦しみではないか。

『歴史に見る日本の行く末 予言されていた現実!』には、戦後の学校教育がカルト教団を助長させたと書いてある。

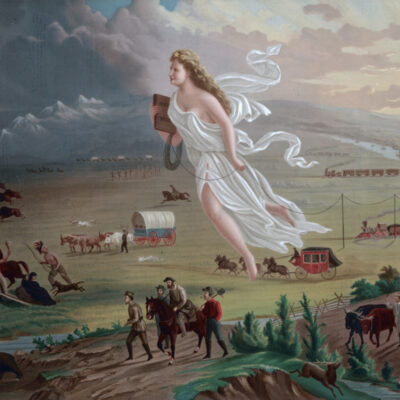

「戦後の民主主義教育」とは、米軍の占領政策によっておこなわれた教育である。

米軍は、日本軍のあまりの強さにふるえあがった。こんな強い日本に報復戦争をやらせないように、徹底的に魂抜教育をおこなったのである(小室直樹著『日本国民に告ぐ』クレスト社、一九九九年。一九〇頁)。

そのために、日本人は、すっかり腑抜け腰抜けになってしまった。石原慎太郎の表現を用いれば、去勢されたのであった。

この米軍の占領教育を積極的に支持し推進したのが、マルキストとその周辺の「文化人」であった(同左。一九二頁)。

このことの重大さは、強調されすぎることはない。

戦後民主主義は、占領軍による強制というおよそ民主主義に最もふさわしくない方法で導入された。この尖鋭な矛盾が、「民主主義」の実現をその正反対のものに転化させた。そのために、「平等」「自由」「人権」「議会」などの意味がとんでもなく誤解された(くわしくは、小室直樹著『悪の民主主義―民主主義言論―)小社刊。一九九七年。参照』。

教育における致命的な結果(fatal consequence)は、父親の権威が否定されたことである。

父親の権威こそが教育の根本である。父親の権威が規範を与える(七八頁参照)。

このことの決定的重大さ(decisive importance)は、いくたびくりかえして強調しても、強調しすぎることはない。

父親の権威による規範は、人間が生きてゆくうえで、絶対必要である。

規範(倫理、道徳)とは、是非善悪の基準である。「これはしてよい、あれはするな」という命令である。

規範がなければ、ひとはなにをするべきかが分からずに途方にくれるばかりである。五里霧中になるだけある。アノミー(anomie)である。ひとは、このような心的状況に耐えることはできない。正常な人が最も狂的行動に走ることになる。

例えば、カルト教団。あんな教養もあり地位もある人が、何であんな幼稚なカルト教団に入信するのかと、たいがいの人は呆れはてる。

しかし、当人は死に物狂いなのである。

いまの日本は父親の権威がない。父親の権威が与える規範がない。

この人は、いわば規範飢餓なのである。

食べるものがなければ苦しくして仕方がない。水がなければもっと苦しい。

日常生活で、水なんかいくらでもあるときには、枯渇(水がないこと)のおそろしさなんか想像もできない。食べるものがふんだんに有り余っているときには、飢餓は考えられない。だから拒食症なんていう病気がでてくる。

規範(倫理、道徳)も、こんなものだと思うとよい。

それが存在するときには、ありがたみが分からない。人間存在にとって必要不可欠であることに気がつかない。

が、失ってみて、そのありがたみが本当に分かるのである。

規範が無いとどういうことになるのか。

「何をしてよいのか、何をしてわるいのか」

それが分からなくなる。

人間にとって、これほど苦しいことはない。急性アノミー(acute anomie)なのだ。

たいていの人にとって、その苦しさたるや、想像の外にあるだろう。

アップ、アップのように苦しいのである。

溺れる者、藁をもつかむ。

そこへ、カルト教団の教祖があらわれてくるとどうなるのか。

あれをしろ、これはするなと、はっきりと命令する。曖昧さはない。今まで求めて得られなかったものがそこにある。

もう、あっというまだ。

教養があろうが学問があろうが地位が高かろうが関係ない。

カルト教団の教祖は父親の権威をもつ。

そのようにふるまうことを知っているのだ。

そうなると一コロだ。

このようにして、カルト教団は隆盛をきわめることになる。

調査してみると、援助交際も、これと同じことだという結論を出した人がある。

援助交際をしている女子高生には、裕福な家庭の子どもが多いことが発見された。彼女たちが援助交際で求めているのは、実は、お金ではない。お金ではなくて、父親の存在である。

彼女たちの父親は、不在の父親に育てられた父である。(p.264-267)

中国共産党とカルト宗教は援助交際のようなもので、その中にいてもけっしてほんものの強さに出会えることはない。

そればかりか、父性に飢えた愛と暴力の区別がつかないリーダーに人生を消費されるだけである。

間違い認めず反省もできないリーダーを正しいと称賛して生きることは欺瞞であり、その精神性において援助交際に等しい。

自分を騙した人は、やがて他人を騙すようになる。

援助交際をいとわない思考回路の人をいつまでも国家の父親たる立場に選びつづければ、日本の未来がどうなるか。

それは、大手メディアが報道しない中国の現実を調べてみれば、かんたんに想像することができるようになる。

■小室直樹『歴史に観る日本の行く末 予言されていた現実!』青春社出版、1999年

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。