05.14

『中華帝国のジレンマ』と「仁」の具現化としての「礼」、それを実践しないこと不義と考える中華思想

『論語』で「己に克ちて礼に復るを仁と為す」と述べていたように、孔子は「仁」と「礼」を重んじる徳治を統治の理想とした。

「仁」は人間の心や思いという内面、「礼」は形式や行為という外面のことであり、要は孔子は、「人間の思いが目に見える形で現れる」ことを統治の理想としたのである。

その孔子は、自身の王朝を創設しようと試み、自身を聖人化した。

その根拠を、中国古代三王朝(夏・殷・周)の礼を極めたこととしたが、それは自称に過ぎず、実際に三代の礼を極めた記録はない。

『論語』は孔子と弟子らとの問答を集録した書であるが、孔子の死後、弟子がその遺志を受け継いで孔子は王者となるべき偉大な聖人だったと宣伝してまわる際、弟子をもっとも悩ませたのがその『論語』であったという。

なぜなら『論語』の中の孔子は、卑賎に生まれついた一介の匹夫であり、どこをどうこじつけても、孔子は聖人ではななかったからだ。

孔子は『論語』の中で比類なき礼学者を自称しているが、彼が然るべき人物から礼を学んだ形跡は、どこにも見当たらない。おまけに子貢が「何の常師か之れ有あらん」(『論語』子張篇)などと開き直ったので、ますますやりづらくなってしまった。しかも、夏・殷・周三代の礼制を知りつくす礼学の大家であった以上、孔子が蘊蓄を傾けた礼学の書物が書き残されて当然のはずだが、そんなものはどこにも存在しない。それどころか、孔子は三代の礼制について、ろくな知識をもっていなかったのではないかと疑わせる言動までが、『論語』にはしっかりと記録されている。

「子曰く、我に数年を加え、五十にして以て易を学べば、以て大過無かるべし」(『論語』述而篇)とある以上、孔子は易学に通じて大過なき生涯を全うしたいと考えたいところだが、孔子の手になる易学の成果は、影も形もない。

「子曰く、徳は孤ならず、必ず鄰有り」(『論語』里仁篇)とあるからには、誰か一人ぐらいは、孔子の徳を認めて登用する君主がいてもよさそうなものである。しかるに『論語』では、「吾は大夫の後ろに従う」(『論語』先進篇・憲問篇)と、重要人物を気取って大夫の尻尾にくっついて歩くのがせいぜいで、不徳の致すところか、政界で活躍する孔子の姿はない。

類は友を呼ぶとばかりに彼に誘いをかけてきたのは、決まって反逆者で、なおさら都合の悪いことに、『論語』の中の孔子は、弟子の反対を押し切って、その誘いに乗ろうとしている。

かくして『論語』と孔子は、儒家にとって最大の頭痛の種となった。(『儒教 怨念と復讐の宗教』)p.293-294)

孔子は偉大な聖人にして無冠の王者だ、と弟子が宣伝しようとすればするほど、孔子とその言動には矛盾ばかりが生じた。

些細な矛盾は小手先の言い訳でごまかせても、孔子が自称するような天から命を受けた天子につながる接点はどこにもなかった。

そうして弟子ら儒家は、とある発明をした。

でっちあげである。

弟子ら儒家は、じつは孔子は宋の貴族の末裔であると嘘をつき、その祖先を辿れば殷の湯王の子孫であると架空の系図話をねつ造し、いかにも孔子が三代の礼制に博識であったかのように見せかけ、孔子の聖人化に共謀したのである。

そうして孔子の詐欺的人生を虚構で覆い隠そうとした結果、中国では数々の伝承や文献や学問が大量に生みだされた。

嘘つきはよくしゃべるというが、卑賎の生まれのなんの教養もないただの男であった孔子を聖人に見せかけるには、たくさんのことばで素性を覆い隠す必要があった。

それら嘘の上塗りのために生みだされた大量の伝承・文献・学問は、やがて経学の膨大な体系を築き、中国が誇る文化の重要な柱とまでなった。

孔子は偉大でも聖人でもなく虚栄心と復讐心に満ちた詐欺師だった、と弟子らが素直に書き残せばよかったものを、それしなかった欺瞞が、やがて国のアイデンティティにまでなってしまったのだ。

「仁」と「礼」を重要視した「思いがあるなら必ず目に見える形でその思いは表現される」という孔子のことばは、一見普遍的でもっともであるが、そのことばを発する孔子自身が虚栄心や嫉妬心、復讐心に満ちていたため、心情を察した弟子らの「仁」の実践としての「礼」は、結果、卑賎の生まれの教養のないただの男を、さも偉大な聖人であるかのように言い伝えるという形で現れたのである。

中国文化の根幹をなす詐欺と欺瞞の精神は、詐欺と欺瞞の精神をもつ人物が説いた聞こえのいい「仁」と「礼」に原因があった。

その中国で、すくなくとも漢から隋にかけて、賄賂は犯罪ではなかったと『中華帝国のジレンマ』ではいっている。

賄賂ということばは、日本では不正な贈り物という意味があり、刑法でも第197条、198条で賄賂罪が規定されている。

しかし、「賄」「賂」という語は、経書をはじめとする古代の文献資料にみえ、そこではマイナスの語義、犯罪に結びついた意味は含まれていなかった。

「賄」とは財物、「賂」とは贈るという意味であり、それは「賓客・君臣の義」を遂行する手段(『礼記』聘義)に含まれる語でもあった。今日ではもうあまり聞くことはなくなったのかも知れないが、「速脩」という言葉がある。『論語』に見える熟語であるが、弟子が先生に教えをうけるときに出す礼物の意味であり、しかるべき利益を受ける場合に、受益者が何らかの礼物をだすことは、感謝の気持ちの実践であるという礼的行為の一つである。

(中略)

役人に対する賄賂は、必ずしも犯罪行為ではなく、むしろ礼の実践と見なされていたのだ。したがて、漢律においても禁止されてはいない。(p.140-142)

「仁」の実践としての「礼」としての賄賂が推奨された、それと同じ理屈で、儒教では復讐としての殺人が推奨された。

一般的に復讐とは、被害者が加害者にもつ怨念や憎悪、非難を以て受けた損害を加害者に同じように返すことで、復讐によって被害が補填され、被害感情が慰藉されるための行為である。

しかし、儒教における復讐は、儒学の経典が鼓舞している「仁」の実践としての「礼」としてのそれである。

そのため、被害者の応報や自己救済、怨念の慰藉というよりも、「なにかを果たさなければならない」という使命感のほうがつよい。

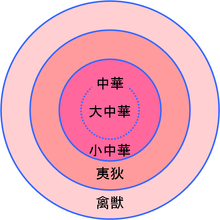

それは、中国における正義とは、公平、公正、平等ではなく、信義、節義、忠義、孝義への「合致」だからである。

義とは、「正義」ではなく、その人が果たすべき責任、義務という意味であり、それぞれの徳目に「義」が接尾した二字、節義、孝義、忠義、さらには仁義など、それらは同じ語構成であり、「持つべき節」「守るべき孝」「果たすべき忠」など、「某義」の「義」は、「某」という徳目の遂行義務を意味した。また、礼とは、内面の意識の外面における具現化であるとも述べた。

かかる復讐の行為は、被害の仕返し、怨念の慰藉というものではなく、被害に対して復讐者が持たねばならない倫理観の実践と見るべきであろう。その徳とは孝、忠、悌であり、その実践が復讐という行為であり、逆にそれを実践しないのは、不孝、不忠つまり不義、不徳を示すものである。復讐とは孝義、節義、忠義、信義、そして悌義の実践にほかならない。(p.189)

つまり儒教では、指導者が望む「義」を示さないことが不義、不忠、不孝なのであり、それは指導者が義と定めることに合致していなければ義ではないのである。

その考え方が根本的に公平、公平さに欠け、不平等の原因となる、という事実の提言は、儒教にとっては「不義」であり、指導者が自身の過ちを認めるという選択肢が存在しないのが儒教である。

それゆえ儒教における復讐は、「目には目を」という同害報復や被害意識の慰藉にとどまらず、果たさなければならない忠・孝・悌の「義務」であり、「仁」の具現化としての「礼」でり、命をかけてでも行わなければならないことなのである。

頭がおかしいとしかいえない一連の行為は、もはや復讐儀礼といえる儀式であり、それに抗えないのは、ほとんどなにかが憑依しているからだろう。

その現在の筆頭が中国共産党であり、習近平である。

そうして彼らは他人に嘘をつき、他人から搾取しつづけることなどわけもなく、むしろそれを悪びれず堂々と行い、聖人でない人物を聖人化し、過大評価を以て他人に大声で宣伝してまわる。

■参考図書

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。